Por Isabelle Maieru

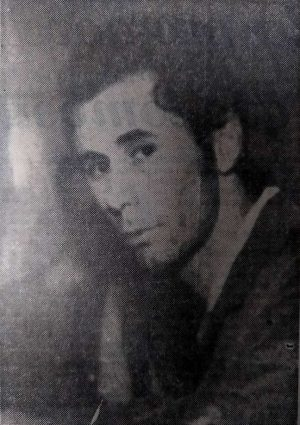

O som da porta se abrindo foi o início de um pesadelo para Adriano, um jovem estudante cuja vida foi virada de cabeça para baixo. Ele recorda que os militares invadiram seu apartamento, trazendo uma dor ainda presente. A brutalidade do regime, simbolizada por Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido como Major Tibiriçá, exemplifica o terror vivido por milhões de brasileiros.

Em um ambiente marcado pela nostalgia e por lembranças de tempos difíceis, Adriano Diogo se torna porta-voz de um dos períodos mais sombrios da história brasileira: a ditadura militar. Sua voz ressoa com emoção, ecoando verdades dolorosas que a sociedade muitas vezes prefere ignorar. Adriano narra não apenas sua experiência pessoal, mas também um relato profundo de uma era de repressão e censura. Com um olhar perspicaz e uma memória aguçada, ele descreve as atrocidades cometidas por um regime que, embora parecesse invencível, ocultava uma realidade aterradora de tortura e medo. As histórias de amigos e companheiros perseguidos, aprisionados e desaparecidos permanecem como feridas abertas que nunca cicatrizaram.

Sua narrativa, quase poética, transforma o horror em reflexão sobre a luta incessante pela liberdade. Para Adriano lutar pela liberdade era um ato de amor, um sentimento que se estendia a uma nação inteira em busca de justiça e dignidade. Mesmo nas sombras da opressão, havia uma luz: a determinação de um povo que se uniu contra a injustiça.

Ao recordar encontros clandestinos e manifestações, Adriano evoca a camaradagem entre aqueles que desafiaram o regime. Ele destaca a solidariedade e a coragem que emergiram em meio à adversidade, lembrando que as conversas eram sussurradas, sempre com o medo de serem ouvidas. A coragem pulsava em cada coração que se recusava a permanecer em silêncio.

Adriano enfatiza a importância de transmitir essas recordações às novas gerações. Para ele, a memória coletiva não deve ser vista como um fardo, mas como uma herança valiosa a ser cultivada. Tornando-se um guardião do passado, ele se compromete a garantir que os erros não se repitam, reconhecendo que as questões de justiça e reparação são exigências urgentes do presente.

À medida que o sol se põe, suas reflexões destacam que a luta pela democracia e pelos direitos humanos é contínua, requerendo vigilância constante. Embora a ditadura militar tenha sido derrotada em suas formas mais evidentes, suas cicatrizes permanecem visíveis na sociedade brasileira, lembranças dolorosas de um tempo de autoritarismo.

Adriano convida todos a olharem para o passado com honestidade e a se unirem na busca por um futuro mais justo. Suas palavras reverberam, incutindo um senso de urgência em preservar a memória coletiva. No Brasil, onde a história é um bem precioso, ele se destaca como um farol, iluminando o caminho para que os erros do passado não sejam esquecidos e para que a esperança de um futuro mais democrático e igualitário possa florescer.

O relato de Adriano é uma crônica da brutalidade. Ele foi agredido e levado à Operação Bandeirantes, uma delegacia notória na rua Tutóia. Ali, um homem armado o recebeu com uma ameaça, afirmando que ia estourar seus miolos, como havia feito com seu colega Alexandre Banucchi. O terror aumentava ao saber que Alexandre estava agonizando em uma cela. Um auxiliar lhe disse que ele estava estrebuchando sangue por todos os lados, revelando a brutalidade do regime.

Após a desativação do DOPS, a delegacia se transformou no Memorial da Resistência, preservando a memória das vítimas e promovendo a reflexão sobre os horrores do passado. Hoje, a memória das lutas passadas é mais relevante do que nunca, especialmente diante da ascensão da intolerância e da violência, como demonstrado pelo ataque ao Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023.

Lembrar é um ato de resistência. Cada relato serve como um lembrete de que a luta pela liberdade e pela justiça nunca deve ser esquecida. A música que ecoa nas lembranças de Adriano reafirma a importância da dignidade humana e dos direitos civis, desafiando a escuridão da opressão. A luz da memória continua a brilhar, guiando a sociedade na busca por um futuro mais justo.

Por Bianca Athaíde

Uma camiseta custando no máximo R$5 pode ser a única peça de roupa que Celeste, de 48 anos, pode comprar para seu filho até o ano que vem. Enquanto escava em meio a uma montanha vestuário olha discretamente para sua competição com uma outra mulher, aparentando ser um pouco mais velha, vasculhando na mesma velocidade e intensidade a pilha de roupas. Mesmo sendo de família humilde, foi criada para ter nojo de "roupa velha", mas, por necessidade, depois de perder seu emprego em janeiro deste ano, ouviu os conselhos de uma vizinha e recorreu a compras no bazar, pois os meninos estão crescendo rápido demais. O bazar da Paróquia e Santuário São Judas, na zona Sul, é a saída para enfrentar a falta de dinheiro para vestimenta.

A presença física do santuário católico na região toma um imenso quarteirão e estabelecimentos próximos, um deles, o Bazar de São Judas Tadeu. Uma pequena porta de ferro esconde uma sala abarrotada de peças de vestuário, calçados e afins, do chão ao teto. Mergulhadas entre os itens, em sua maioria, mulheres de meia idade, de visual simples, cavam nas grandes rochas têxteis a sua frente por algum bom achado, irredutíveis por sua determinação cristã.

Entrar em um bazar comunitário, com caráter social, pode colocar em xeque a crença de atitude cool e estilo urbano pragmatizada pela recente onda de brechós. Muitos ainda acreditam que os ambos estabelecimentos sustentam o mesmo tipo de público e propósito. Um brechó localizado no alto do bairro Jardins, um dos mais caros da capital paulista, comercializa peças de luxo, angariadas em leilões específicos, frequentados por magos do estilo pessoal e entendedores da moda e suas principais referências, com consumidores que não possuem o menor receio em pagar altos valores apenas por desejo íntimo.

Ao contrário, em um bazar, que muitas vezes oriunda de instituições das mais variadas religiões, a compra é por necessidade. As opções dispostas entre o chão e alguns cabideiros, são resultado de doações realizadas por fieis, cansados da mesmice de seus guarda-roupas e com um desejo interno de nutrir seu ego atuando em caridade. Assim, no Bazar São Judas, a tabela na porta mostra, de maneira organizada, em contraponto ao caos instaurado seguinte, os preços de cada tipo de item, para evitar confusões.

A ampla fissura entre o conceito de brechós e de bazares ainda é embaçada para quem não frequenta os dois. Confundidos muitas vezes, o imaginário popular ainda recai na premissa negativa de roupas velhas jogadas fora. E enquanto a elite se vangloria do recycling e garimpos valiosos, preenchendo o desejo de apimentar sua estética visual, a outra maior parcela da população encontra nos bazares, além de peças acessíveis, uma nova oportunidade de obtenção de renda.

No Bazar São Judas, na mesma tabela de preços, abaixo dos valores, em negrito está escrito: "SACOLEIRAS - Compras em grandes quantidades apenas nas SEXTAS". O dia específico é também, não por coincidência, o dia que semanalmente dois caminhões lotados param na frente da porta do bazar e despejam dezenas de sacos de lixos lotados de peças de vestuários doadas. Em maioria, mulheres formam uma fila, esperando a liberação de entrada, para alcançarem as melhores peças para revender em seus "comércios remotos".

Claúdia, a 3 anos, realiza essa mesma procissão uma vez por mês, para abastecer a vitrine que estende no chão, em cima de uma lona, na frente da saída do metrô Jabaquara, a poucos metros dali. Depois de perder seu emprego como babá durante a pandemia, ela se viu perdida por não conseguir outra oportunidade. Então, no boca a boca do final da missa das 19h00min, descobriu o "dia das sacoleiras" e foi conferir na sexta seguinte. Aos 42 anos, Claúdia é orgulhosa de seu comércio e luta para conseguir as melhores peças semi novas, como ela mesmo denomina, para sua clientela.

O estrelato de uma tendência fashion de elite dos brechós se choca com a caridade e necessidade de muitos que frequentam bazares. Assim, entram em combate, novamente, os valores da indústria. O ciclo no mundo da moda é muito rápido, e o que hoje é desejado, amanhã é descartado. Cabe aos bazares manterem firme o pilar de amparo social, que perdura desde de seus surgimentos, para sustentar a queda brusca que um dia os brechós de luxo podem sofrer, para, quem sabe, a moda seja menos excludente.

Por Laura Paro

Uma faca apontada para o pescoço de Luísa marcava o final de um relacionamento abusivo e violento. E não era a primeira vez. Em mais ou menos dois anos ela viveu a experiência de reatar e terminar a convivência afetiva com um homem que havia conhecido na Igreja que frequenta – Renato, que fora apresentado à ela pelo Pastor como um homem bom, atencioso e companheiro. Luísa não sabia que, algum tempo depois, ele demonstraria ser uma pessoa completamente diferente: um sujeito violento, possessivo e manipulador. Ele a transformou em mais uma das oito mulheres que são vítimas de violência doméstica a cada 24 horas no Brasil.

Luísa dizia que tudo havia começado muito bem. Ela conta que, no início da sua relação com Renato, ele era parceiro, ajudava nas tarefas domésticas de casa, dava presentes e a levava para sair; porém, o tempo lhe mostrou o contrário. Renato vinha se tornando um homem totalmente fora de si, principalmente nos momentos em que ingeria bebida alcoólica – como se o seu verdadeiro “eu” ficasse escondido todo esse tempo e viesse à tona em seus momentos de fragilidade. Mesmo com esses sinais e decidida a terminar a relação, Luísa insistiu: Renato era muito querido por sua filha caçula e a sua mãe acreditava que ele era o melhor genro para ela. O Pastor de sua igreja também dizia ser seu maior conselheiro e a convenceu de continuar o relacionamento. “Ele é um homem bom e gosta muito de você”, afirmava.

Eles se casaram em dezembro de 2022, depois do Pastor e sua mãe tanto insistirem – de início, ela não pensava em se casar. No dia que oficializaram a união, Luísa foi consagrada a Pastora da Igreja, e ele, Diácono, e foi a partir daí que ela se sentiu cada vez mais presa em uma relação que, antes, era cheia de expectativas. Como pastora, a igreja lhe exigia um comportamento exemplar, uma imagem que não poderia se quebrar diante da comunidade que a admirava. Mas só ela sabia que os sorrisos nas reuniões da Igreja contrastavam com os momentos tensos que ela vivenciava em casa: a cada vez que Renato se tornava agressivo, a sensação de solidão dentro dela se intensificava.

As brigas começaram a piorar por questões financeiras. Renato prometeu ajudar com mil reais mensais e essa promessa foi cumprida apenas no primeiro mês. Ela precisava de ajuda para se manter, já que, por influência dele, começou a fazer parte de um partido político para se candidatar como Deputada Federal – e a campanha lhe custava muito tempo e dinheiro.

Como se já não bastassem as várias obrigações que tinha de estar a frente, um trabalho cansativo e uma campanha intensa como candidata na política, Luísa passou a ser cobrada por sexo ao chegar em casa – como se fosse da sua obrigação entregar o seu corpo à um homem, apenas para satisfazê-lo. O homem, que no início demonstrava atenciosidade, se tornava cada vez mais irreconhecível aos seus olhos. Ela, que estava levando uma “vida reta e santa diante do altar e estudando mais a bíblia”, afirma que ele dizia à ela que ela fazia pouco (sexo). Luísa dizia que nos dias em que ministrava precisava estar em santidade e, mesmo afirmando isso à ele, Renato insistia, como se apenas as vontades dele importassem na relação e como se Luísa fosse um objeto de satisfação.

Luísa, assim como todas as mulheres, são muito mais do que um simples corpo – ela possui uma história e toda uma vida carregada de muita luta, determinação e esperança. Ela, uma mulher alta de 48 anos, de cabelos longos e olhos castanhos, antes não tinha uma profissão. Desde que se formou em ser mãe, ela sempre se apoiou em trabalhos autônomos, além de ter tido que criar as filhas sozinha e não ter com quem deixar a mais nova – a mais velha ficou aos cuidados da avó e a caçula havia sido diagnosticada com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador), o que fez com que ela, como mãe, tivesse mais vontade de estar presente.

Um tempo depois, passou a fazer um curso de Tecnólogo Superior em Psicomotricidade e Ludicidade na Educação Infantil – e foi onde ela se encontrou, nos estudos, para tentar ocupar a mente em meio a situação caótica que se encontrava dentro de casa. O ambiente acadêmico, repleto de ideias e discussões sobre assuntos que a interessavam, proporcionou a ela um espaço seguro onde podia explorar não apenas o conhecimento, mas também suas emoções reprimidas. Pela primeira vez, ela passou a ter uma sensação de pertencimento, da qual ela não estava sentindo dentro de casa.

Além disso, a Igreja era outra grande parte de sua vida: Luísa era muito religiosa e tinha muita fé. Ela tinha interesse em ser uma boa Pastora, mas sentia que Renato atrapalhava sua trajetória na religião. Ele, que chegava tarde em casa todos os dias e sempre levava bebida alcoólica para a sua residência, dizia que passava o dia trabalhando; mas ela se questionava perguntando se ele realmente era o homem bom que o Pastor tanto lhe dizia, se realmente era devoto à sua religião e, principalmente, se era um bom marido.

Luísa se encontrava com um misto de sensações. A angústia e a solidão por vivenciar tudo isso sozinha tomavam conta de sua mente e a obsessão do marido por sexo a deixava atordoada, com raiva. Obsessão essa que tornou Renato cada vez mais em um homem mal humorado, sem educação, sempre com as respostas na ponta da língua; mas o típico indivíduo que, quando conseguia o que queria, tudo mudava. Chegava em casa e ao dar dois tapas nas costas de Luísa, sempre dizia: “Hoje eu quero, viu?”.

Muitas vezes imaginava que o problema estaria nela mesma. Sentia uma mistura de sentimentos opostos. Ora culpada por não sentir vontade de sexo nela mesma, ora sentia ódio e uma repulsa muito grande pela mesma situação. Um relacionamento que a prendia não só financeiramente, mas psicologicamente. Por vezes considerava que a separação poderia complicar sua situação na Igreja, sem contar que sua filha caçula, que é neurotípica, havia criado uma boa relação com ele. Muitas vezes ela dizia se sentir “um lixo de mulher”.

Sentia um ódio descomunal de seu parceiro. Ela chorava muito e não conseguia mais dar atenção às tarefas de casa. A única coisa que mantinha sua mente distraída do sofrimento eram os estudos. Mergulhando na Psicanálise ela se formou e quis fazer o curso de Terapeuta para ajudar outras mulheres. No fundo, ela queria ajudar outras pessoas que também eram vítimas, mas sem entender que quem precisava de ajuda primeiro, na verdade, era ela mesma.

Relacionamento tóxico

As brigas se intensificavam cada vez mais. O que no começo era amor, se tornou em um sentimento de repulsa muito grande: Luísa não aguentava ficar sequer perto de Renato, que vivia tendo crises de ciúme extremamente possessivas – ela não podia ser vista conversando com qualquer conhecido da Igreja, que já era motivo de discussões intermináveis em casa. Foi quando decidiu buscar ajuda.

Através de pessoas que já conhecia, descobriu uma ONG que dava amparo e assistência psicológica e jurídica a mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Ela queria ser ouvida e também queria ouvir outras mulheres e, por isso, começou a fazer parte de um atendimento em grupo: ela falava abertamente sobre suas angústias, a raiva que lhe consumia, mas também se sentia melhor ouvindo outras mulheres contando sobre os problemas que sofriam em casa. Ali, cada uma carregava suas próprias cicatrizes, mas Luísa percebeu que suas histórias, embora únicas, compartilhavam uma dor comum. Foi quando ela passou a não se sentir tão sozinha.

Ela estava em atendimento psicológico pelas mulheres da ONG, mas ainda não havia rompido com Renato. Algo dentro dela sentia que a relação poderia melhorar em algum momento. Luísa resolveu contar o que estava acontecendo para o antigo Pastor da Igreja, o qual havia apresentado o homem à ela. Contou também para sua mãe. Mas não adiantou muito, pelo contrário: ela se sentiu ainda mais desmotivada a reerguer sua força, que ela ainda nem sabia que existia. Todos que souberam da história diziam que ela deveria “orar mais e buscar mais de Deus” para salvar o casamento.

A essa altura, parecia que ela sempre acabava retornando para o caminho que ela mesma tentava escapar. Ela se sentia sem forças. Mesmo com o acompanhamento psicológico e as terapias em grupo fornecidas pela ONG, voltar para a sua casa ao final do dia era sempre difícil: as agressões, os xingamentos, a manipulação… Tudo começava de novo. E não poder contar com o apoio de sua família e da própria Igreja, o lugar que mais a confortava, fazia com que ela se sentisse impotente. Mas algo no fundo lhe dizia para continuar com o acompanhamento psicológico, pois acreditava que, em algum momento, conseguiria sair desse ciclo sem fim.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, uma mulher é vítima de violência a cada 4 minutos no Brasil. Além disso, mulheres que enfrentam violência doméstica têm até três vezes mais chances de desenvolver transtornos mentais, como depressão e ansiedade, de acordo com dados do World Health Organization. Mesmo assim, muitas reatam o relacionamento com o agressor ou têm dificuldade em terminar a relação.

O ciclo sem fim

Após mais um dia exaustivo, Luísa chega em casa física e emocionalmente abatida Teve que lidar novamente com os atos frios e violentos de Renato. Mas a gota d’água estava mais perto do que ela imaginava.

Ele disse ter tido um sonho em que ela o traía com um colega da Igreja. Renato sempre repetia essa história e, Luísa, cansada de sempre ouvir as mesmas coisas, achava que tudo não passava de uma brincadeira. Mas, para ele, que queria ser um homem “forte e poderoso” para demonstrar domínio sobre ela, tudo era muito levado a sério: ele sempre acreditava que os seus sonhos eram reais e que ela estaria sendo infiel. Parecia até mesmo que, ele, na verdade, era muito inseguro de si mesmo, e precisava externalizar um comportamento para camuflar sua própria fraqueza.

Acreditando ser uma simples brincadeira Luísa disse que era de sua vontade se relacionar com o tal sujeito do sonho. Furioso, em um tom debochado e na maior frieza possível, sem conseguir controlar suas emoções, Renato abriu a primeira gaveta que encontrou e apontou uma faca no pescoço dela. Luísa não conseguiu demonstrar reações nesse momento. Após algum tempo, a atitude marcou o fim do relacionamento.

Ela conseguiu pedir o divórcio do casamento com Renato, que havia durado 10 meses. Se sentia livre. Mesmo com as dificuldades financeiras para manter a casa, ela continuou se dedicando aos estudos. Começou a dar palestras sobre a saúde mental da mulher. Mas tudo ainda não parecia ter fim: ele continuava indo atrás dela. Mesmo desgastada emocionalmente, voltou a se relacionar com ele. “Ele me venceu pelo cansaço”, dizia.

O relacionamento de Renato e Luísa foi marcado por muitas idas e vindas e a retomada do relacionamento não durou por muito tempo: duas semanas depois, e ela decidiu colocar um ponto final definitivo. Luísa finalmente se questionava se esse seria o seu recomeço; se ela finalmente teria paz para focar em seus estudos; e, principalmente, se conseguiria ser feliz de novo.

A realidade que leva tantas mulheres a voltarem para seus agressores é uma teia complexa de emoções, medos e esperanças. É como se, em meio ao caos, houvesse um conforto em algum resquício de boa lembrança da relação, mesmo que o fim tenha sido prejudicial. A promessa de mudança, a lembrança dos momentos bons e a esperança de que tudo possa ser diferente alimentam um ciclo que parece interminável.

Para muitas, a ideia de um futuro solitário ou o medo da rejeição são mais opressivos do que as marcas deixadas pela violência. As vítimas lutam entre o desejo de liberdade e a grande dúvida sobre seu próprio valor. Esse retorno é um grito silencioso por compreensão e apoio, uma busca por amor em um lugar que, ironicamente, muitas vezes oferece apenas dor. Para cada vez que resolvem reatar há uma história de resiliência e fragilidade, de uma mulher que ainda acredita na possibilidade de um final feliz. Mesmo que isso signifique se perder novamente.

Por Daniel Santana Delfino

O sol da tarde, um disco incandescente no céu, lançava raios de fogo sobre a areia da praia, mas o vento fresco do mar trazia um alívio para o calor escaldante. Era um dia tranquilo, com o mar calmo e a brisa suave acariciando os rostos dos poucos banhistas que se aventuravam nas areias. Era nesse cenário que a figura imponente de José, um senhor de 87 anos, pairava como um farol de história e resiliência.

José Antônio da Silva, ou "Seu Zé", como era carinhosamente chamado, era um homem de poucas palavras, mas de olhar penetrante que carregava o peso de uma vida rica em experiências. Seus cabelos grisalhos, quase brancos, emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas ainda forte e cheio de vida. Em seu peito, reluzia uma pequena medalha, um lembrete silencioso de um passado que o assombrava e o enchia de orgulho ao mesmo tempo: a Segunda Guerra Mundial.

Seu Zé nasceu e cresceu em uma pequena vila conhecida por amigos como "Vale do Sol" no interior de Goiás, onde a vida era simples e a natureza exuberante. Ele aprendeu a pescar com seu pai, a cuidar da horta com sua mãe e a brincar com os amigos nas margens do rio que cortava a vila. Era um menino travesso e aventureiro, que adorava explorar as matas e os campos, sempre em busca de novas descobertas. A vida na vila era pacata, mas Seu Zé sonhava em conhecer o mundo, em ver o mar de perto e em ter novas experiências. Quando completou 18 anos, decidiu se alistar no exército, movido pela promessa de uma vida melhor e pela vontade de servir à pátria.

A decisão foi tomada com um misto de emoções. A alegria de finalmente realizar seu sonho de conhecer o mundo se misturava com a tristeza de deixar para trás a vida simples e familiar que sempre conheceu. A ansiedade e a insegurança de enfrentar o desconhecido o acompanhavam, mas a coragem e a determinação de servir à sua nação o impulsionavam para frente. Ele se despediu da família e dos amigos com a promessa de voltar para casa, mas o destino tinha outros planos para ele.

A Segunda Guerra Mundial eclodiu e Seu Zé foi enviado para o front, onde enfrentou situações extremas e viu a morte de perto. A guerra foi um período de grande sofrimento e privações. Ele passou fome, frio e medo. Teve que lutar em condições adversas, em meio a explosões, tiros e a constante ameaça da morte que o marcou profundamente, deixando cicatrizes físicas e emocionais. Ele viu amigos morrerem, sofreu com a perda de inocentes e teve que lidar com a violência e a crueldade do conflito.

Era uma noite fria e escura, a neve caía incessante, e Seu Zé e seus companheiros estavam escondidos em uma trincheira, esperando o ataque inimigo. De repente, o céu se iluminou com explosões e tiros, a terra tremia sob seus pés. O coração batendo forte no peito, se levantou para defender sua posição, mas uma bala o atingiu no braço. A dor foi intensa, mas ele não podia se dar ao luxo de se entregar à dor. ele precisava continuar lutando. Com a ajuda de um amigo, ele conseguiu se arrastar para um local seguro, onde recebeu os primeiros socorros. A bala foi retirada, mas a marca que ela deixou em seu braço, e em sua alma, o acompanhou para sempre.

Mas a guerra também lhe proporcionou momentos de felicidade, como a noite em que ele e seus companheiros, após uma batalha árdua, conseguiram capturar um depósito de alimentos do inimigo. A fome era constante, e a alegria de encontrar comida, mesmo que simples, era imensa. Eles dividiram os alimentos entre todos, e a sensação de união e camaradagem naquele momento, em meio ao caos da guerra, foi um bálsamo para suas almas. No entanto, a tristeza também o acompanhava. A perda de um amigo, um jovem que havia chegado ao front cheio de sonhos, o afligia profundamente. Ele se lembrava da última conversa com ele, da esperança que ele carregava no olhar, e da dor que sentiu ao vê-lo sucumbir aos ferimentos. A guerra, além de tirar vidas, também roubava sonhos e esperanças.

Durante a guerra, Seu Zé experimentou uma gama complexa de emoções. medo com a constante ameaça da morte o assombrava, a tristeza com a perda de amigos e a violência que testemunhava, a raiva pela injustiça e a crueldade da guerra e em contrapartida, a solidariedade com a necessidade de ajudar seus companheiros e a busca por um pouco de humanidade em meio ao caos e a esperança, apesar de todas as dificuldades.

A força e a resiliência que cultivava desde a infância o ajudaram a superar as dificuldades da vida. Ele até tinha medo da guerra, mas ele via como um espelho de sua própria vida: cheio de desafios, mas também de beleza e esperança. Seu Zé era um exemplo de vida, um homem que havia vivido intensamente, que havia enfrentado a guerra e a vida com coragem e determinação. Ele era um guardião de memórias, um contador de histórias e um símbolo de esperança para todos que o conheciam.

Por Renan Barcellos

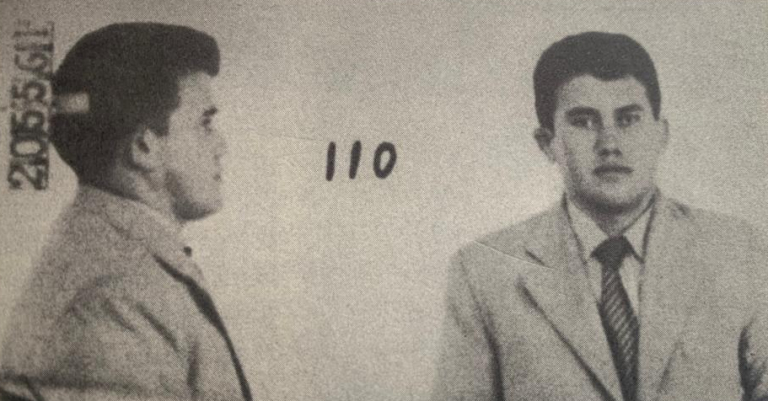

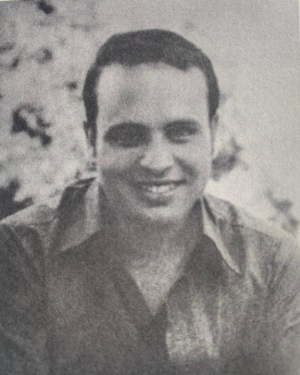

Era uma noite abafada de 1971, quando Márcio Toledo percebeu que seu tempo estava chegando ao fim. Ao redor dele, os olhares de seus companheiros da Ação Libertadora Nacional (ALN) já não eram os mesmos. A desconfiança, antes uma sombra discreta, tornava-se palpável, quase tangível. Ele sabia que havia se tornado um alvo. Não por traição, mas por discordar. Aquela diferença de opinião, num cenário de guerra velada, seria suficiente para selar seu destino.

Eles não podiam mais confiar em ninguém, nem mesmo em Toledo, que havia lutado ao lado deles desde o início. A paranoia que consumia a resistência armada era mais cruel que a tortura do inimigo. Naquela noite, ele seria julgado. Não pela ditadura, mas pelos próprios companheiros, em um tribunal revolucionário onde o veredito já estava traçado: a morte.

Nacional

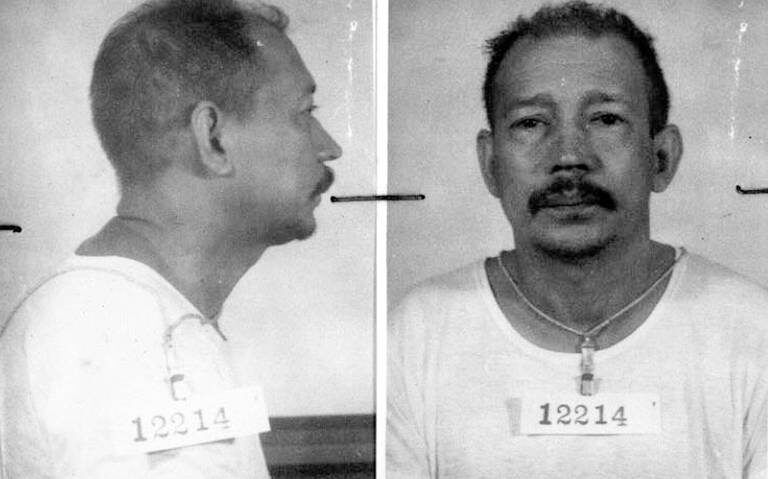

Carlos Alberto Cardoso teve uma chance que Toledo não teve. Preso pelos militares, foi torturado e tentaram dobrá-lo, oferecendo-lhe um acordo: "Seja nosso homem lá dentro, nos ajude a destruir a ALN". A oferta pairava como um veneno entre a dor e o desespero. Mas Cardoso, fiel à sua luta, recusou. Mesmo assim, sabia que precisava contar a seus companheiros o que havia ocorrido, acreditando que a lealdade mútua os protegeria.

Ele relatou tudo aos seus colegas de resistência, certo de que o entenderiam. No entanto, seus companheiros não acreditaram. Para eles, uma vez abordado, ele já estava manchado, corrompido. No julgamento, foi sentenciado a 21 tiros, uma execução violenta. Seus pais, por anos, acreditariam que ele havia sido mais uma vítima da ditadura. A verdade viria muito tempo depois.

Salatiel Rolim e Francisco Alvarenga carregavam no corpo as cicatrizes da tortura. Torturados brutalmente pelos militares, foram obrigados a ceder informações. As pancadas, os choques e as queimaduras não deixavam margem para resistência. Sob coação, falaram. Mesmo assim, seus próprios companheiros os condenaram, ignorando as marcas visíveis da violência estatal. A sentença, como nas demais vezes, foi a mesma: a morte.

Salatiel questionou, em seus momentos finais, o que qualquer um faria em seu lugar, em uma tentativa desesperada de buscar empatia nos corações endurecidos pela luta armada. Mas a lógica revolucionária era implacável. A suspeita de traição equivalia à traição. E isso era imperdoável.

Esses relatos, se fossem narrados pelos próprios mortos, ecoariam como testemunhos silenciosos de um capítulo que a esquerda prefere não remexer. Era mais fácil confrontar o terror do regime militar do que olhar para os erros que surgiam no calor da luta pela liberdade. Francisco Alvarenga, Salatiel Rolim, Carlos Alberto Cardoso e Márcio Toledo tornaram-se símbolos trágicos de um tempo em que a verdade era constantemente distorcida, não apenas pela ditadura, mas também pelos próprios revolucionários.

No calor daquela guerra interna, Carlos Eugênio, um dos líderes da ALN, jamais se arrependeu. Para ele, aquelas mortes eram dores da guerra, justificadas como parte de um ciclo inevitável, onde o medo de infiltrações superava qualquer consideração de humanidade. Maria Amparo, uma sobrevivente, tinha uma visão diferente. Ela reconhecia que poderiam ter sido mais cautelosos, investigado melhor. No entanto, diante da realidade implacável da ditadura, as execuções pareciam a única saída.

As famílias das vítimas dos justiçamentos, assim como as vítimas da repressão militar, buscam até hoje respostas. A dor do silêncio pesa tanto quanto a ausência dos entes queridos. Para muitas dessas famílias, a memória dos filhos, maridos e irmãos é marcada pela confusão entre o que se acreditava ser uma morte heroica e a dura verdade de que foram traídos pelos próprios companheiros de luta.

Essas histórias revelam o quanto o passado ainda se impõe sobre o presente. O Brasil, ansioso por enterrar o período da ditadura, ainda se esquiva de reconhecer que, em meio à justa resistência contra o regime, ocorreram erros imperdoáveis. Ao mergulharmos nas sombras dos justiçamentos, forçamos a sociedade a encarar o incômodo de uma guerra onde todos, de alguma forma, saíram derrotados. A justiça, por sua vez, não pode esperar por mais silêncio.