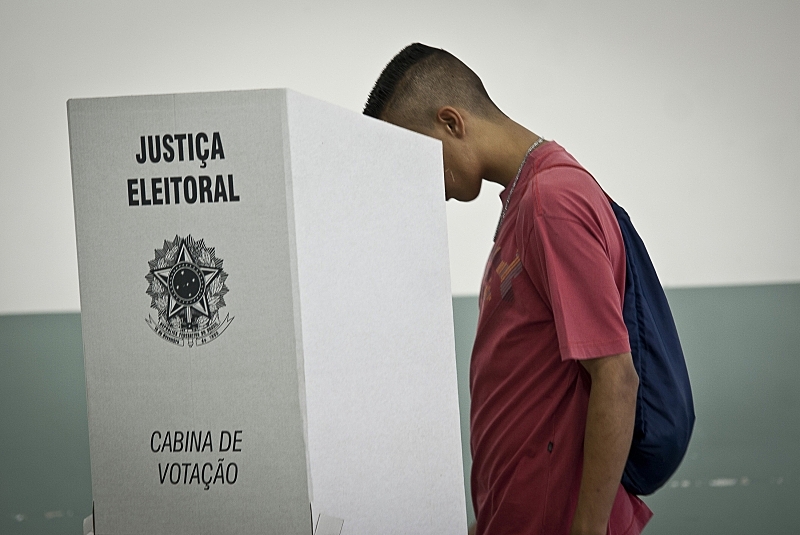

As campanhas eleitorais estão enfrentando um desafio: a atração do público jovem, tendo como ferramentas principais o TikTok e o Instagram. Essas plataformas podem ser decisórias para o resultado deste ano, sendo um dos componentes que influenciam na escolha do voto.

Em anos anteriores, os jovens não faziam parte do público alvo das campanhas eleitorais. Na verdade, não havia uma preocupação com conteúdos voltados para eles. Hoje, a comunicação política utiliza linguagens e ferramentas usadas por este público, como os stories no Instagram, ou vídeos curtos no Reels ou TikTok.

“Acho que esse ano tem uma questão maior para o eleitorado jovem, até porque você teve campanhas para eles tirarem o título de eleitor e tudo mais. Pela primeira vez, nas maiores campanhas, têm um interesse maior neste público”, explica o profissional de marketing político, Felipe Tonet, que está atuando em três campanhas diferentes de candidatos para São Paulo. Além disso, o comunicador explica que a política sempre esteve atrasada neste quesito, comparado a outras áreas da comunicação.

Como os candidatos estão usando as mídias sociais

Ao observar a estratégia de comunicação dos dois maiores candidatos a governador de São Paulo, em que, tanto Fernando Haddad (PT) quanto Tarcísio Freitas (Republicanos), é perceptível que estão tentando adaptar sua linguagem para redes sociais que alcançam principalmente o público juvenil. Produzindo vídeos curtos, de fácil alcance, sem uma grande produção e que acompanhe as trends do momento.

Ambos os candidatos utilizam de trends e cortes de entrevistas e podcasts para colocar em suas redes sociais. Freitas utiliza de uma linguagem patriótica, bem como o apelo emocional e as cores da bandeira brasileira como seus escudos em sua campanha eleitoral. Já Haddad, se apropriou da narrativa "jovem" e a situação de desigualdade do Brasil para construir seu storytelling.

Em outro extremo, Felipe explica que o candidato que se encontra fazendo o melhor uso em sua campanha das mídias sociais é Rodrigo Garcia (PSDB). Plataformas como TikTok e Instagram, trazem em seu discurso formas de conteúdo que melhor se enquadram a seu estilo jovem de governo. O tucano aproveita suas trends para produzir vídeos curtos, além de se comunicar de maneira mais informal, se aproximando mais efetivamente do eleitorado jovem, de acordo com o comunicador.

Apesar disso, o petista lidera entre os mais jovens de 16 a 24 anos, com 36% das intenções de votos. Já o tucano e o candidato bolsonarista, são os mais bem indicados para pessoas com mais de 60 anos, aponta a pesquisa EXAME/IDEIA, da revista Exame.

Como as mídias socias influenciam para quem vai votar pela primeira vez

“Aquele jovem que está na média dos seus 16 anos, votar pela primeira vez, está ligado a ter contato com políticos pelas redes sociais. Esse jovem não consome televisão, é fato. E assim, os políticos que mais investem nessa área, com memes, trends, linguagem jovem, impactam e chamam atenção dos mesmos”, explica Rodrigo Prando, cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Vale lembrar que 84% do público entre 16 e 29 anos utiliza o Instagram como plataforma prioritária. De acordo com dados da própria ferramenta TikTok,66% de seus usuários têm menos de 30 anos, e grande parte está entre 16 e 24 anos. Para o uso dessas redes sociais, há a maneira certa para se comunicar e se conectar com o público, forma na qual os políticos não estão habituados.

O especialista em mídias e redes sociais, professor da PUC-SP, Claudir Segura, explica que hoje os candidatos a governador de São Paulo fazem uso das mídias sociais não para apresentar propostas ou planos de governo, mas para buscar engajamento junto ao eleitorado. Para o educador, a grande maioria do eleitorado jovem não tem o costume de pesquisar mais sobre o que os candidatos a governador abordam, permanecendo em sua zona de conforto do “achismo”, proporcionado pelas redes sociais.

“Em uma eleição polarizada, o posicionamento do jovem pode ser decisivo para o resultado. Você pode perceber que muitos candidatos começaram a conversar com o jovem”, afirma Marcos Teixeira, cientista político e professor da FGV.

Influenciadores nas redes e na política

Outro fator que está impactando fortemente a decisão de voto e pode pode refletir nas eleições a governador de São Paulo são os influenciadores. Pessoas com grande engajamento em suas redes sociais e que, ao se posicionarem politicamente, podem impactar na decisão do eleitorado, principalmente entre os mais jovens.

O comunicador político, Tonet, afirma que esse é um desafio para a campanha, uma vez que o posicionamento desses blogueiros a favor dos candidatos não é permitido pela Legislação Brasileira. Além disso, pondera: “não tem como controlar como esse influenciador vai agir, antes ou depois que ele anunciou o voto. O cara pode cometer um crime que pode atrapalhar a “marca”, isso foge ao controle. ”

Fake News, influenciadores e redes sociais

Os profissionais das mídias sociais podem se tornar instrumentos de circulação de Fake News, como explica o professor do Mackenzie: “existem aqueles que ignoraram o que está acontecendo na vida política de seu país, e promovem diversos níveis de desinformação, gerando preconceitos e uma rede de ódio daqueles que o seguem.”

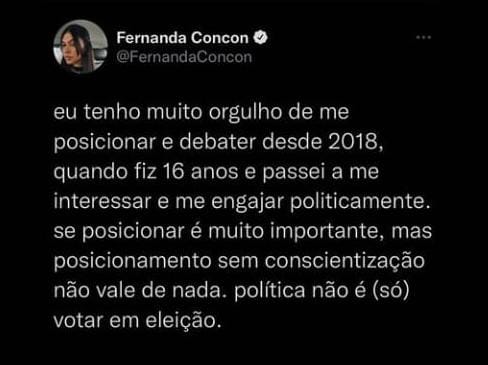

Vitória Moraes, influenciadora que fala sobre moda, e Fernanda Concon, atriz, ambas paulistas, comunicam aos seus seguidores sobre como funcionam as eleições, o papel de um governador e a importância de conhecer seus candidatos. As criadoras de conteúdo digital e formadoras de opinião, usam e abusam das ferramentas das redes sociais, entregando toda a sua criatividade para levar informação séria e de qualidade para seu público alvo que são os jovens.

“Meu público é composto totalmente por jovens. Em algumas lives que fiz sobre as eleições, percebi que muitos de quem tava me assistindo era frequentemente enganado por fake news. Hoje, eu mais informo sobre um todo das eleições, do que exponho minha opinião política. Aliás, o jovem é o futuro”, afirma Vitória.

Concon conta sobre os comentários que recebe ao postar um stories no Instagram sobre o assunto e o retorno que tem de seus seguidores. “A maioria é mais jovem e será a primeira vez votando. Tenho muito orgulho de me posicionar. Quando fiz 16 anos passei a me engajar politicamente, e incentivo isso dos meus seguidores”.

Prando considera que a liberdade de expressão é parte integrante do processo mas que, por outro lado, é necessário ser responsável por aquilo que compartilhamos e pelos meios que buscamos informações.

Campanhas de incentivo para o jovem participar das eleições

Em março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto com os 27 Tribunais Eleitorais (TREs), promoveram a Semana do Jovem Eleitor 2022, ação pioneira que teve como objetivo incentivar as pessoas de 16 a 18 anos a tirarem o título de eleitor. O resultado foi surpreendente: mais de 2 milhões de novos eleitores, o que representa um aumento de 47,2% em relação a 2018.

Para São Paulo, o eleitorado jovem totalizou 358 mil pessoas, número que aumentou 207% comparado a 2018, em que somente 190 mil jovens estavam aptos a votar, de acordo com dados do TSE.

“Temia-se que pouquíssimos se alistassem. Depois, pela conjunção de influencers, campanhas, a própria situação do Brasil, você teve uma surpresa positiva enorme (...) se o grupo tem cidadania eleitoral, ou seja, se vota e se posiciona, os instrumentos de decisão passam a escutar este grupo”, explica Teixeira.

O que Eduardo Cunha, Marina Silva, Sônia Guajajara e Rosângela Moro têm em comum? Todos os quatro candidatos, além de terem em comum a disputa à Câmara dos Deputados, também são “candidatos forasteiros”, denominação dada a quem concorre a cargos fora de seus estados de origem. Todos construíram suas carreiras políticas em seus locais de nascimento e, agora, tentam se eleger pelo maior colégio eleitoral do país, São Paulo.

Com mais de 34 milhões de eleitores, a terra paulista se torna um dos principais alvos para estes candidatos. Na esperança de darem maior visibilidade a suas campanhas, eles estão mudando seus domicílios eleitorais para o estado para concorrerem pela metrópole.

Candidato a deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Eduardo Cunha, natural do Rio de Janeiro e condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato, anunciou no início deste ano, pelas redes sociais, que novamente irá concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. O carioca se lança em campanha mesmo estando atualmente inelegível segundo decisão tomada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Marina Silva, ex-senadora pelo Acre entre 1995 e 2011 e ex-ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008, hoje também concorre ao cargo de deputada federal. Rosângela Moro, advogada e esposa do ex-juiz Sérgio Moro, não fica para trás. A paranaense também faz sua estreia na política e pleiteia por um cargo nas eleições de outubro. Já a maranhense Sônia Guajajara, uma das principais lideranças indígenas do país, concorre pelo PSOL às eleições deste ano.

O desejo por São Paulo

De acordo com Akira Pinto Medeiros, mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, São Paulo é tão atrativo para forasteiros justamente por ser o maior colégio eleitoral da federação. O estado proporciona uma oportunidade e tanto para que partidos, especialmente os que são poucos conhecidos, se sobressaiam em relação aos demais. Segundo Medeiros: “tais candidaturas podem dar sobrevida a um partido que possui fraco desempenho eleitoral fazendo assim com que ocupem cada vez mais espaços”.

Contudo, esta não seria a única razão particular para que tais candidatos desejem tanto disputarem a cargos eleitorais diretamente por São Paulo. A região contém uma faixa considerável de votos ideológicos, tendo assim, um peso político importante para os oponentes que almejam o triunfo nas urnas.

Voto ideológico

Votos ideológicos são uma espécie de atalhos mentais utilizados para organizar, em uma perspectiva espacial, preferências políticas. Dentre tantas escolhas complexas que o eleitor possui, o voto ideológico é capaz de reduzir estas opções numa âmbito direita, esquerda ou até mesmo centro, e assim contribuir para com que o votante consiga situar-se neste espaço optando pelo lado com o que mais se identifica.

Para a docente Mayra Goulart, do departamento de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre essas dimensões políticas, o voto ideológico de esquerda estaria conectado com a ideia de inclusão social e igualdade, ele manifesta a utilização das capacidades estatais para reduzir as desigualdades. Já um voto ideológico de direita tem uma orientação mais liberal, crítica o papel do Estado na intervenção da economia, logo defende o livre mercado.

Ainda de acordo com Goulart, o voto ideológico de direita ganha uma segunda camada ainda mais forte, a esfera do conservadorismo que defende as hierarquias tradicionais contra uma ideia de igualdade e de construção de uma nova sociedade, que é o que defende a esquerda. Para a professora: “a direita bate muito na chave do medo do novo, usa o conservadorismo como reação, em defesa do tradicional, uma ordem patriarcal que se vê ameaçada pela proposta de se construir uma nova ordem social”. Bases que defendem a preservação dos valores da família, da continuidade de hierarquias e que alegam priorizar e proteger movimentos religiosos, conseguem ganhar pontos significativos com aqueles que preservam este conservadorismo.

Tanto o voto ideológico de esquerda quanto o voto ideológico de direita são construídos sobre o pilar da identificação. O eleitor, ao se contemplar na figura do candidato que resguarda valores que o próprio votante e sua família defenderam avida inteira, consegue enxergar em seu “semelhante” a continuidade de seus ideais. Logo, a escolha não se torna tão difícil, ao seu ver, quando há na disputa outros candidatos que defendem pautas que se opõem a suas linhas de pensamento.

Os eleitorados das candidatas Sônia Guajajara e Marina Silva são um forte exemplo de voto ideológico. Ambas defendem a pauta do meio-ambiente e conseguem adquirir, naturalmente, votos da bancada ambientalista devido a afinidade pela causa. Assim, a definição do voto pode ser dada quase como certa ao passo que boa parte de seus eleitores se baseiam nesta linha de raciocínio.

No entanto, para o cientista político e professor de Ciências Sociais da Pontifícia Católica de São Paulo (PUC-SP), Francisco Fonseca, o voto brasileiro é muito mais pragmático do que ideológico. Segundo o docente, “80% dos brasileiros têm salários baixos, ou seja, o voto no Brasil é muito mais vinculado ao custo de vida, de oportunidades de trabalho e de ascensão social”. Para Fonseca o voto ideológico, a princípio, é positivo exatamente porque há a identificação do eleitor com o candidato, tornando assim o tipo de voto interessante ao analisar as motivações dos

eleitores em relação às escolhas por certos aspirantes a cargos políticos.

Conquistando eleitorado

Sobre os discursos para ganharem o eleitorado alheio, geralmente forasteiros não apresentam grandes novidades. Repetindo promessas que rotineiramente candidatos próprios de São Paulo já fazem - como melhorar a educação e a saúde no estado - suas propostas normalmente não se diferenciam dos demais concorrentes, porém, acabam fazendo o imaginário do eleitorado por serem de fora e ainda possuírem uma certa credibilidade já que são “caras novas”.

Estes candidatos podem simplesmente forjarem vínculos com a população de quem deseja os votos ao fingir existir um sentimento de pertencimento ao território. Se utilizam de pontos semelhantes que têm com seus eleitores para se aproximarem e assim os conquistarem.

Questionados se si consideram forasteiros, dos quatro candidatos mencionados apenas Sônia Guajajara respondeu: “Não me considero forasteira em nenhum lugar de meu país porque o Brasil é Terra Indígena, São Paulo é Terra indígena e hoje eu moro em São Paulo”. A candidata afirma que criou uma relação com São Paulo, que tanto a acolheu, desde que foi candidata a Vice-Presidenta na chapa de Guilherme Boulos em 2018. Das demais assessorias, até ao devido momento, não houve retorno.

E a lei? Diz o quê?

Um levantamento feito pelo O GLOBO, com base no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que há disputando nas atuais eleições 72 forasteiros, somente pela chefia dos Executivos estaduais. Embora sejam muitos, não existe nada, segundo a legislação brasileira, que os impeça de competirem fora de seus estados.

De acordo com a lei, não há irregularidades cometidas caso candidatos optem por concorrerem a cargos políticos fora de seus locais de nascimento. Segundo o professor titular de Direito Constitucional da PUC-SP, Luiz Alberto Davi: “respeitadas as regras de domicílio eleitoral, a lei não pode proibir a candidatura destes candidatos”. Logo, caso exista uma norma proibitiva, ela seria inconstitucional visto que a Constituição não traz restrições outra a não ser os requisitos da lei.

A única exigência feita pelo TSE é que o candidato possua domicílio eleitoral onde deseja concorrer e que também tenha meios para comprovar vínculos com o estado, sejam eles de elo político, social, afetivo ou de negócios. Assim, não tendo nada que os impeça desde que cumpridos os requisitos da lei, o desafio é convencer um novo eleitorado de que, mesmo sendo frutos de um contexto diferente, são capazes de lidar com os problemas do estado “estrangeiro” que os espera pela frente.

Alunos que ingressam em 2022 nos cursos de comunicação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), têm grande parte das aulas concentradas no “Prédio Novo” da unidade de Perdizes, e podem demorar a descobrir o edifício que abriga os estúdios de rádio e televisão.

Com mais de duas décadas, o “Prédio Novo” é chamado assim porque fica ao lado do “prédio velho” da Universidade. Este sim, tem 102 anos. Mais acima, de frente para a (sempre impecável) capela universidade, é que fica o laboratório. Ao lado do estacionamento, uma passagem estreita ladeada de gradis leva o aluno até três caminhos: dois levam a lugar nenhum —prédios ”desligados” da universidade — e o último, e mais evidente (por ser o único iluminado), dá acesso ao prédio que abriga os laboratórios de vídeo e rádio jornalismo.

Um estúdio de televisão, outro de rádio; uma sala de reuniões e outra de equipamentos. Todos no térreo de uma construção retilínea inacabada de três andares.

Alunos mais ousados descobrem, eventualmente, o fundo de um dos laboratórios (nosso segredo, leitor) onde há uma estante com uma surpreendente coleção de discos de vinil. Ali, funciona uma espécie de museu precário. Discos, trabalhos de antigos alunos, câmeras analógicas e equipamentos de rádio e tv obsoletos ocupam as estantes dos estúdios sem muita distinção.

Dos equipamentos disponíveis aos alunos para as tarefas das disciplinas, alguns poderiam agregar à coleção do museu. As câmeras de vídeo são bastante antigas ainda, mas têm certa qualidade. Os microfones, ainda mais antigos, é que merecem substituição mais urgente.

Caso o estudante não tenha uma boa máquina em casa, cinco computadores estão à disposição. Apesar de terem instalados softwares de edição, não escapam do padrão dos demais equipamentos —- que combinam com o viés católico da universidade. São antigos e avessos a grandes mudanças (como abrir muitas páginas de uma vez). Às vezes é preciso orar para que eles não travem.

Apesar de integrar a universidade católica, o prédio destoa muito da área reservada à oração e, assim como a pontifícia, já teve dias melhores. Ernesto Luís Foschi, 61 anos, é técnico nos laboratórios de rádio da PUC-SP há 35 anos e conta que, inicialmente, aquele espaço abrigava os cursos de comunicação. Sediava oito salas de aula, centro acadêmico, copiadora, a associação dos funcionários e até alguns laboratórios de psicologia.

Ernesto menciona que o prédio foi construído por volta de 1997, mas "em 2002, 2003 (mais ou menos), surgiu o projeto para construção de três prédios de cinco andares, com salas de aulas, laboratórios e até quadras nas coberturas… isso nunca aconteceu [...]. Em 2010, os últimos andares foram desativados por causa da construção [que nunca ocorreu]. Os nossos laboratórios seriam os últimos a sair. A princípio, seríamos realocados para o quinto andar, mas aí perceberam que ficaria muito caro e então nos disseram que iríamos para a ala nova do prédio velho. A ala nova do prédio velho já tem quase 100 anos… não rolou”.

Desde então, o terreno que abrigava os prédios de comunicação serve de estacionamento e é administrado por uma empresa particular. Todas as salas de aula foram transferidas para os prédios novo e velho da pontifícia, restando apenas os laboratórios de rádio e vídeo, além de três andares abandonados.

2° andar do prédio desativado da PUC-SP. REPRODUÇÃO: Laura Lima set/2022. O abandono dos andares acima, também é visível no térreo. Trechos de forro faltando abrem o caminho para as salas de aula que ainda funcionam, uma delas possui paredes com infiltrações, piso descascado e tomadas abertas com fios soltos. Na percepção do técnico, “eles achavam que era fácil mudar, mas quando perceberam a caixa de marimbondo que estavam tacando pedra, falaram que não dava porque era muita grana”.

O prédio possui problemas estruturais, como a falta de uma rota de fuga em caso de incêndio. O acesso a um dos laboratórios, só se dá ao atravessar a sala de aula e, frequentemente, interrompe as aulas. E problemas de administração, os laboratórios ficam abertos até às 9:45, mas segundo Ernesto, "após o retorno da pandemia, a PUC diminuiu o número de seguranças. Nós temos seguranças até as oito da noite. Depois disso, Deus protege”.

Apesar do corte no quadro de funcionários, a mensalidade do curso aumentou recentemente e o aluno que se matricular em 2022 vai pagar uma mensalidade de R$ 2.820,00. Ao ser questionada, a assessoria da universidade católica afirmou que “ser bonita e bem equipada nunca foi a vocação da PUC-SP. Há quem diga que a PUC tem muita alma e pouco corpo, rs”.

A última reforma dos laboratórios foi feita em julho deste ano, onde houve a troca do piso dos corredores. Ernesto revelou que “tinha um buraco no chão já há vários anos”. Até o momento, não se tem projetos para a construção de novos laboratórios. A universidade também não se manifestou com relação à compra de novos equipamentos ou a reforma deste abençoado espaço.

Mais da metade dos deputados que ocupam um cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo já conta com mais de cinco mandatos, ou seja, estão há, pelo menos, 20 anos na política. Nas eleições deste ano, 77 dos 94 deputados que compõem a Alesp estão em busca da reeleição. O que faz com que determinados parlamentares consigam se manter por tanto tempo em seus cargos?

Muitos são contra a reeleição por que dizem que não é benéfico para a política. Muna Zeyn, secretária parlamentar e candidata a vereadora em 2016 explica: “Com todos esses anos na política posso lhe dizer que para alguns parlamentares a reeleição é tratada com muita ética, muita transparência e participação popular”.

Muna disse também que na campanha que está trabalhando e em todas as eleições que participou como assessora ela sempre tratou a reeleição não como um fim, mas como um momento de discussão, de organização social e de definição das ordens de prioridade; "Há candidatos que entendem que a candidatura é um momento para ter um diagnóstico claro da realidade que está se vivendo, o que fazer e o que fazer. Agora há parlamentares que usam de cabos eleitorais para a sua campanha, mas hoje a fiscalização pelo TRE é bem maior, portanto não dá para fazer a campanha de qualquer jeito." termina Muna.

Adriano Diogo, ex-parlamentar, eleito quatro vezes vereador de São Paulo (1989 – 2003), deputado estadual entre 2003 a 2015 e ex membro da Comissão de Direitos Humanos da ALESP, onde presidiu a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva expôs sua visão sobre a reeleição no cenário da política brasileira atual.

“Essa coisa de dizer que reeleição é imoral é uma bobagem. O grande problema é político” completou o sociólogo dizendo que acredita que a reeleição é mais uma chance que o povo está dando ao parlamentar para representá-lo. O ex parlamentar reitera que quando reeleito, um parlamentar tem que se sentir na obrigação de representar melhor o povo, pois está recebendo mais uma chance para continuar na política.

A reeleição é benéfica para a política brasileira?

A permanência por longos anos ocupando uma cadeira no parlamento não é nada novo para os brasileiros. Em época de eleição é muito comum durante o horário eleitoral, encontrarmos caras repetidas da polícia nacional isso porque temos muitos parlamentares que tentam reeleição, ou que tentam dar continuidade a vida como político, mas exercendo outras funções.

A reeleição pode ser benéfica, visto que os parlamentares terão mais uma chance de dar continuidade no seus mandatos. A ideia de que os parlamentares possam continuar em seus cargos se forem eleitos não é uma exclusividade brasileira. Países como Alemanha, França, Peru, Argentina também possuem reeleição, tudo depende de como ela será tratada pelos parlamentares.

A reeleição no âmbito legislativo já foi criticada por muitos, pois dizem que essa restrição à renovação é um atraso e um prejuízo para o país e contribui para que muitos parlamentares usem o mandato de cabide de emprego e campanha, ou até mesmo para usufruir do privilégio parlamentar frente à justiça brasileira. Deixando de lado o real propósito da sua eleição, cumprir com os papéis de um parlamentar, seja ele vereador, deputado estadual ou federal.

O que leva um parlamentar a querer se reeleger?

Para Arthur Murta, professor de Relações Internacionais na PUC-SP e doutor em Filosofia pela USP, essa “vida parlamentar” é como muitos políticos decidem viver. “Muitos vão querer uma manutenção do projeto político, outros vão querer ter sempre um foro privilegiado. Sabemos que tem políticos que estão sempre em um cargo eletivo exatamente para ter um foro privilegiado e não cair em uma justiça comum” disse o professor.

Arthur reitera que não podemos generalizar, mas que temos políticos que decidiram fazer da sua vida um mandato, mesmo que seja em diferentes cargos. “Você pega, por exemplo, pessoas como Eduardo Suplicy aqui em São Paulo, mesmo que ele tenha variado muito de cargo né, deputado, vereador… ele esteve na vida pública em cargo eletivo, de alguma maneira” completou o professor.

Como começou a reeleição no Brasil?

Antes exclusiva no Poder Legislativo, a reeleição foi aprovada para o Executivo em 1997, por uma Emenda Constitucional assinada pelo presidente em exercício Fernando Henrique Cardoso, que acabou se beneficiando da própria ação e continuou no Planalto até o ano de 2002.

Segundo a constituição federal do Brasil vigente, parlamentares de quaisquer cargos, seja vereador, deputado estadual/distrital, deputado federal ou senador podem ser eleitos e reeleitos sem restrições. Basicamente, eles ocupam o cargo enquanto se candidatarem e conseguirem ser eleitos, se desejarem. Cargos como presidente da república, governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos só podem se reeleger somente uma vez consecutivamente.

No Estado de São Paulo, a cada quatro anos, 94 candidatos são eleitos como deputados estaduais e assim, ocuparão uma cadeira no Palácio Nove de julho (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Destes 94 deputados e deputadas, a bancada com o maior número de integrantes é do PL (Partido Liberal) com 19 parlamentares. O PSDB é dono do segundo lugar com 14 parlamentares, seguido pelo (PT) que conta com 10 deputados.

São justamente esses parlamentares, chamados “perenes”, por estarem sempre na política e ocupando um cargo, que acabam causando uma impressão de que estão usando o fato de serem parlamentares para terem certos benefícios.

Qual o atual cenário da reeleição?

Para eleição de deputados estaduais é adotado o sistema de voto proporcional, onde a proporção de cadeiras parlamentares ocupadas por cada partido é diretamente determinada pela proporção de votos obtidos.

Portanto, um candidato depende do número de votos que o seu partido vai ter no âmbito estadual, assim segundo a sua posição no partido entre os que pretendem se eleger o candidato saberá se foi de fato eleito ou não.

Nos partidos temos os líderes de voto e os outros candidatos ,que muitas vezes não atingem um número expressivo como os primeiros do seu partido, mas acabam se elegendo, pois foram eleitos via legenda do partido.

Isso acaba reforçando o conceito dos parlamentares perenes, pois temos parlamentares que estão se elegendo com votos realizados na legenda, que acabam se beneficiando, pois, estão em um partido que existem pessoas que puxam mais votos para ela mesma e acabam aumentando o número de votos no partido.

São Paulo é um dos Estados com mais candidatos indígenas, contando com 7

candidaturas, ficando atrás de Roraima (29) e do Amazonas (18), estados onde a

presença indígena é muito maior que a de São Paulo, porém a representatividade

segue baixa.

De acordo com o IBGE, no ano de 2015, São Paulo é o 3º Estado com o maior

número de indígenas, com 41.794 índios, ficando atrás do Amazonas (113.391) e do

Mato Grosso do Sul (73.295). Partindo do número total da população, estima-se que para existir uma representatividade válida dentro do contexto político, seria

necessários 11 candidatos eleitos dentre aqueles que ocupam alguma cadeira no

poder administrativo do Estado.

Mesmo tendo uma grande concentração de indígenas no Estado, eles ainda acabam

sendo por muitas vezes invisíveis diante dos poderes públicos e da sociedade, o que

geralmente os deixam em situações de vulnerabilidade social, pois são colocados em

pequenas regiões que se mostram insuficientes para expandir e até mesmo manter

sua cultura.

Com isso, muitos povos indígenas, que moram em São Paulo, acabam sofrendo com

insegurança alimentar, mesmo aqueles que já possuem suas terras já regularizadas.

Esses problemas são históricos, pois até a constituição de 1988 eles não eram nem

considerados cidadãos plenos, sendo tutelados apenas pelos seus estados. E mesmo

após a constituição de 88 que garantiu alguns direitos para os povos indígenas, eles

ainda continuam sistematicamente tendo seus direitos violados, inclusive por

propostas parlamentares.

Isso acontece por conta da falta de pessoas dentro da política que têm contato com a

realidade dos povos indígenas.

Indígenas e sua participação na política de São Paulo

“Não podemos deixar os povos indígenas nas mãos de pessoas que nunca pisaram

em um território indígena, que nunca soube o que uma mulher indígena passa” diz a

co-candidata do PSB, Vanusa do conselho Kaimbé, do movimento nacional dos povos

indígenas, sobre a representatividade dos povos nativos na política de São Paulo.

A co-candidata ainda complementa que a política brasileira de um modo geral é um

lugar hostil e machista, onde a maior parte das pessoas que a compõem são homens

brancos que nunca viveram o que muitos brasileiros vivem.

Para ter uma maior representatividade na política de São Paulo, não é necessário

apenas um candidato, deputado ou senador indígena, mas é necessário ouvir tais

comunidades para saber quais são suas prioridades e também ouvir os coletivos

desses povos em São Paulo antes de tomar decisões que os afetem.

O maior problema é a falta de incentivo e de apoio para candidatos desse tipo, pois

muitos deles acabam desistindo no meio do caminho por conta desses fatores. A

política em si não tem abertura para as classes populares, então acaba sendo difícil de

fazer campanhas políticas onde poucas pessoas irão apoiar.

Mesmo assim, algumas pessoas, vendo como os povos indígenas são tratados pelos

atuais gestores do país, arrumam forças para continuar tentando ingressar na vida

política e mudar esse cenário.

“Decidi entrar na política quando eu vi o que o governo atual anda fazendo com os

indígenas, os aniquilando completamente com políticas sem punição para as pessoas

que invadem suas terras” diz Vanusa, sobre sua decisão de entrar na vida política.

Outro despertar para ela, foi quando estava sendo discutido a PL da morte - onde

transferia a responsabilidade de terras indígenas para o legislativo, onde agora seria

permitido tirar os índios das terras que já os pertenciam a décadas – e ela notou

apenas uma única indígena, além da própria votação acabar com 70% de votos a

favor desse projeto de lei.

Uma de suas propostas é trabalhar em favor da vida indígena, focando no bem estar e

respeito a sua cultura, Vanusa finaliza a sua proposta com seu lema de campanha

“Juntos pela vida”.

PSOL e sua representatividade indígena

Chirley Pankará, candidata do PSOL, também conta sobre sua dificuldade de

ingressar na política, dizendo que estar nesses espaços é como romper bolhas muito

difíceis de serem rompidas, pois a política no estado já é assim há muito tempo, sendo

difícil de ser mudada.

Caso Pankará seja eleita, ela seria a primeira mulher indígena a ocupar um lugar na

assembleia legislativa do Estado de São Paulo como deputada estadual, tendo em

vista que Vanusa é uma co-candidata. “Seria uma representatividade enorme pois eu

fui escolhida pelos povos indígenas, tanto os que vivem nas aldeias como os que

vivem dentro do contexto urbano, para os representar”.

O PSOL é um dos partidos políticos onde mais possui representantes indígenas em

todo o Brasil, com 15 candidatos, utilizando de sua base de apoio para fortalecer

essas candidaturas. É um começo para essa representatividade, mas ainda é muito

pouco para de fato ajudar esses povos.

Para isso, eles precisam ser mais envolvidos e ouvidos quando é necessário que

políticos tomem decisões que os afetem, tratando-os com respeito e utilizando do

diálogo para tal. “Geralmente são partidos de esquerda que se preocupam com os

povos indígenas” complementa a candidata do PSOL.

“Pretendo fazer o que os povos indígenas demandarem, a minha candidatura a todo

momento foi construída com eles. Então eu irei levar as questões ambientais, de

saúde, de educação, de soberania alimentar e a cultura desses povos no Estado de

São Paulo”, diz Chirley sobre as principais pautas que ela aborda em sua campanha.

Ela ainda complementa que essas não são suas propostas finais que ela pretende

abordar quando for eleita, mas sim uma base, e caso surjam outras necessidades, dos

povos indígenas, que sejam mais urgentes trazer como pauta para a assembleia

legislativa de São Paulo.

Como os indígenas podem garantir seu direito político

“Entendo que a maior falha dos políticos atuais em relação a esses povos é não

cumprir ou assegurar seus direitos que já estão prescritos na constituição, propondo

por muitas vezes, coisas que vão contra.” Diz Roberta Hesse, antropóloga, que faz

trabalhos junto a índios do povo Xingu.

Principalmente nos últimos anos houve uma escalada na flexibilização de leis que

incentivaram o garimpo ilegal, invasão de terras indígenas, violências físicas e

psicológicas contra eles, além do desmantelamento da FUNAI, órgão responsável por

questões indígenas.

“Penso que os políticos deveriam ler o capítulo indígena da constituição e atuar com

base nela, pois as leis sobre como as terras indígenas precisam ser demarcadas,

como devem ser escolas indígenas, assim como a saúde deve ser providenciada para

eles já estão lá, só precisam ser postas em práticas”, finaliza a antropóloga.

Para a antropóloga e cientista política Cristiane Martins a elaboração e implementação

de políticas públicas que assegurem que garantam aos indígenas o direito à terra, a

proteção de seus territórios, acesso aos serviços básicos e fazerem os recursos

públicos chegarem a esses povos.

“Primeiramente, é fundamental aceitarmos que as políticas públicas voltadas para os

grupos indígenas devem ser protagonizadas por eles, desde a sua elaboração até a

implementação. Para esta, é fundamental viabilizarmos as candidaturas nas esferas

municipais, estaduais e federais ``, completa Martins.

Ela ainda complementa que as maiores dificuldades desses povos para entrar nesse

meio político estão justamente atreladas às dificuldades sociais, ambientais, de saúde,

econômicas e de acesso aos direitos fundamentais de base.