A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aumentou sua bancada feminina de 19 mulheres para 25 candidatas eleitas em 2023. O número de deputadas no órgão estadual cresceu 31,57%. Das definidas pela população nas urnas, 13 foram reeleitas e outras 12 ou inauguraram pela primeira vez na Casa ou voltaram ao cargo após um ou dois mandatos fora.

Neste ano, segundo o veículo de comunicação Gazeta de S. Paulo, dos 2.059 nomes nas urnas disputando por uma vaga na Alesp, apenas 677 eram mulheres, o que representa 33% do total. O crescimento feminino nos espaços de poder ainda é tímido, porém, a legislatura de 2023-2026 terá a maior representatividade feminina da história da Assembleia. As deputadas eleitas no último dia 2 de outubro representam 27% do total de 94 cadeiras no Legislativo estadual.

Embora a representatividade feminina tenha aumentado nas cadeiras do Parlamento Paulista, os dados apurados pelo TSE mostram que ainda existe uma alta sub-representatividade feminina. Se por um lado elas representam 52% da população brasileira, no outro extremo, ocupam apenas 12% das prefeituras, somente 15% do Congresso Nacional e nem 4% nos governos estaduais. Apesar de serem a maioria do eleitorado, o número de candidatas (33,6%) é quase a metade do número de candidatos homens (66,4%).

Partidos e suas representantes

A atuação do Legislativo estadual ficou em evidência por questões de gênero nos últimos anos. Na visão da cientista política e professora da PUC-SP Rosemary Segurado, as parlamentares eleitas souberam explorar os últimos acontecimentos polêmicos da Câmara em suas campanhas. “Em algumas campanhas foi possível notar a articulação dessas discussões importantes em relação a violência contra as mulheres e, principalmente, a violência política contra as mulheres.”

Liderando as três mulheres mais bem votadas para a Câmara neste ano, a deputada Paula Nunes dos Santos, da Bancada Feminista do PSOL, obteve 259 mil votos. Em seguida, Ana Carolina Serra (Cidadania) e Bruna Furlan (PSDB) ficaram com cerca de 190 mil votos cada uma. As parlamentares eleitas são novas no órgão estadual, e tirando Furlan, que já tinha um cargo político de deputada federal, Nunes e Serra são estreantes na política.

Divididas por 13 partidos, as parlamentares eleitas foram contabilizadas sendo 5 do Partido dos Trabalhadores - esse com maior número de mulheres para 2023 na Alesp - 4 do Partido da Social-Democracia Brasileira, e 4 do Partido Livre.

Em conversa com o Contraponto Digital, a deputada estadual Carla Morando enxerga que seu partido, o PSDB, equilibra a inserção feminina na política. “Sempre deixaram espaço para a presença de mulheres dentro do partido. Foram muitas as parlamentares que ocuparam quadros de primeiro escalão no governo do estado comandado pelo PSDB.”

Morando contempla que as mulheres vêm sendo combativas e estão conseguindo conquistar cada vez mais espaços dentro do poder público. A deputada afirma que o interesse feminino pela política vem aumentando gradativamente.

“A mulher já vem buscando cada vez mais a política. Esse processo vem acontecendo desta maneira, pois as bancadas femininas têm sido propositivas em suas ações, fiscalizando o debate no Legislativo e Executivo”, destaca a parlamentar.

Em um panorama geral, a sociedade tem reconhecido esse aspecto da eleição de mulheres para os parlamentos, bem como a nomeação em cargos de administrações públicas vem aumentando. “O atual momento do Brasil e Estado tem mostrado a preocupação de todos com a efetividade das ações, diminuindo esse tipo de comportamento. Ainda é necessário seguir trabalhando bastante para avançar ainda mais”, diz Morando

Para a jornalista, cientista política e pesquisadora em Comunicação e Política na Sociedade do Espetáculo, da Cásper Líbero, Deysi Cioccari, as mulheres tendem a ser combativas no campo das ideias, mas ela acredita que há certo respeito por serem minoria e um sentimento de união que existe também entre as mulheres. “O embate pode ser muito no campo ideológico, como tem que ser, mas jamais para aquele confronto que a gente vê na ala masculina mesmo, de agressão simbólica, verbal. Isso eu não acredito. Mas no campo das ideias é sempre a oposição democrática”, pontua Cioccari.

Segundo Cioccari, um dos confrontos no papel da mulher na política ocorre devido à ligação instantânea da imagem feminina à pauta feminina. “Quando elas entram na política, parece que não conseguem ser políticas se não for longe do feminino e isso acaba afastando-as da participação política, não só da Alesp, mas como um todo.”

Cioccari afirma não ver as mulheres em pé de igualdade com os homens para discutir questões econômicas ou orçamentais devido ao machismo e misoginia instaurados na política brasileira. Essa diferença se dá também pela própria Constituição da Alesp. “Outro ponto divergente ocorre na estruturação das bancadas, quando as bancadas são femininas, há uma conversa maior, quando as mulheres discutem política, a busca é pelo entendimento. Já quando os homens discutem política, há uma certa busca pelo dissenso.”

Crescimento da Bancada Feminina nos últimos anos

Em 2014, a Câmara contava com apenas 11 mulheres eleitas. Já no ano de 2018, o número de parlamentares femininas subiu para 19. Essa quantidade de mulheres na composição da Casa já era considerada uma marca histórica. Agora, com mais 6 deputadas eleitas, a Assembleia paulista teve um aumento de 31, 57% da representação feminina no órgão estadual.

“O crescimento ainda é bastante lento, ainda que a gente possa e deva comemorar um aumento de representatividade feminina, não podemos esquecer que ainda estamos muito longe da paridade e da igualdade de condições”, afirma a advogada eleitoral Paula Bernardelli.

Esse tardio e tímido avanço decorre de um cenário influenciado por diversos fatores, como pontua Bernardelli. “Existem partidos que, em regra, têm baixíssima democracia interna, um ambiente político ainda muito machista e com muita violência política de gênero, e uma sociedade muito conservadora com relação aos papéis de gênero, que ainda não vê com bons olhos a mulher fora do ambiente doméstico e disputando espaços de poder”, diz.

Porém, em um panorama geral, a advogada enxerga com bons olhos a questão de votar e eleger mulheres, que têm ganhado destaque a cada eleição. De acordo com Bernardelli, a sociedade brasileira se encontra em um cenário mais positivo para as mulheres que lançam suas candidaturas.

Legislativo e incentivo da participação das mulheres na política

Desde a década de 90, têm sido implementadas regras eleitorais com o objetivo de aumentar a quantidade de mulheres, tanto candidatas como eleitas, em eleições proporcionais. Entre elas, está a Lei eleitoral 9504/97, estabelecendo as cotas de gênero nas candidaturas. “A reserva de cadeiras no Parlamento parece ser a medida com resultados mais imediatos que poderia ser adotada. Para além e independentemente dela, são necessárias políticas de incentivo que efetivamente alterem a estrutura machista da política, protegendo e acolhendo mulheres que se lançam nesses espaços”, frisa a advogada Paula Bernardelli.

Outra lei criada para apoiar esta representatividade das mulheres na política é a Lei 12.034/2009, que transformou obrigatório o preenchimento do percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas.

A PEC 18/2021, apresentada pelo senador Carlos Fávaro (PSD-MT) e com o apoio de outros 28 senadores, procura garantir que as candidaturas femininas sejam efetivamente financiadas pelos partidos políticos. A proposta, que tem como relator o senador Nelsinho Trad (PMDB-MS), insere na Constituição uma regra que foi introduzida em 2015 na Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096, de 1995): a reserva mínima de 5% do fundo partidário para a criação, manutenção e promoção de campanhas de mulheres na política.

“Quando se luta por mais mulheres na política é natural e esperado que o resultado seja um aumento de mulheres em todos os espectros políticos. As políticas de incentivo ao lançamento de mulheres trazem vantagem a todos os partidos. A ideia da luta por mais mulheres é justamente que mulheres são diversas e podem ser representantes políticas de pessoas e pautas diversas, assim como são os homens”, pontua Bernardelli.

Caminhos que incentivam transformações

Contudo, quanto mais mulheres estiverem nos espaços de poder, mais possibilidade há de se eleger parlamentares que lutam pelo direito das mulheres. “Ainda temos um caminho muito longo pelo aumento dessa representação das mulheres e acredito que isso expressa também muito sobre como é a dinâmica, tanto política quanto eleitoral, nas regiões do país”. Ela afirma que não há mais como usar as mulheres “como laranjas”, ou seja, colocarem candidaturas que não vão ser efetivas apenas para cumprir a questão eleitoral.

Para possibilitar a diminuição da falta de equidade e igualdade na distribuição de poder, a advogada e cientista política Gabriela Rollemberg enxerga como fundamental que a sociedade olhe para dentro dos partidos políticos.

“Precisamos notar as governanças desses partidos, para como eles destinam os seus recursos, do fundo partidário, do fundo eleitoral. E, precisamos controlar e cobrar mais coerência deles, para que se crie, de fato, um estímulo para aprimorar o que acontece hoje”, afirma a advogada.

Do ponto de vista de Rollemberg, “hoje, basicamente, o destino dos recursos é definido pelo presidente do partido, no máximo, ou com o tesoureiro. E são sempre homens e homens brancos que definem isso. E, obviamente, essa questão tem todo um peso na perpetuação do poder dentro do partido, na forma de distribuição dos recursos e na conversão de candidaturas em mandatos”.

As mulheres brasileiras representam mais de 51% da população, de acordo com o IBGE. Porém, apenas 15% do Congresso Nacional é formado por mulheres, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Para especialistas, a falta de representatividade feminina entre os parlamentares cria uma lacuna para a implementação de políticas públicas focadas na maternidade em que as mulheres sejam autoras.

Isto é comprovado ao entrar no site da Câmara dos Deputados e pesquisar pelas propostas legislativas a partir da palavra “maternidade”, é possível notar que, muitas são de homens e poucas de mulheres.

As deputadas federais candidatas à reeleição pelo Estado de São Paulo, Sâmia Bomfim (Psol), Renata Abreu (Podemos) e Carla Zambelli (PL) são algumas das mulheres que trazem a pauta para dentro do Congresso.

Para a candidata de centro Renata Abreu, a parentalidade é uma pauta priorizada apropriadamente por todo o Congresso Nacional. Zambelli, por outro lado, acredita que muitos políticos não entendem sobre a maternidade. Já Sâmia Bomfim adiciona, dizendo que “de fato, existem poucos projetos voltados para essa realidade: da mãe, da mãe trabalhadora, da mãe solo”.

A doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Carla Cristina Garcia, argumenta que vivemos numa situação em que as mulheres têm uma atuação política pouco reconhecida, porque o “Estado é profundamente patriarcal”. Portanto, como a maioria dos políticos são homens, grande parte das legislações, mesmo as voltadas para as mães, são pensadas e formuladas por eles.

Já Maíra Kubik, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professora de Teorias Feministas na Universidade Federal da Bahia (UFBA), complementa apontando a divisão irregular de tarefas domésticas como motivo que afasta as mulheres da política.

“As parlamentares mulheres estão o tempo todo tendo que lidar com a sobrecarga de trabalho, inclusive de trabalho mental, com o acúmulo de tarefas e funções”, diz, em entrevista à CNN Brasil.

Por outro lado, as expectativas do papel das legisladoras variam de acordo com seus partidos: “Ter uma mulher como legisladora, deputada, senadora, não significa que leis sobre igualdade de gênero vão imediatamente aparecer. Isso é universalizar o comportamento feminino”, argumenta Garcia.

Mães e o mercado de trabalho

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) com 247,4 mil mães evidenciou que metade das mulheres inseridas no mercado de trabalho são demitidas até dois anos depois que acaba a licença maternidade. A maior parte das saídas se dá sem justa causa e por iniciativa do empregador.

“Dentro da legislação brasileira, os direitos são iguais para homens e mulheres. Entretanto, na prática, por conta da divisão sexual do trabalho, as mulheres acabam sendo as principais responsáveis pelos cuidados dos filhos e as que ficam mais sobrecarregadas com essa tarefa”, explica a advogada Ana Paula Braga, sócia fundadora da Braga & Ruzzi Sociedade de Advogadas, primeiro escritório do Brasil especializado em direito das mulheres e desigualdade de gênero.

Por Braga lidar diariamente com esses temas, ela conta que as áreas em que mais recebem demandas relacionadas à maternidade são a trabalhista, família e penal, especialmente em processos judiciais que tangenciam ou tratam diretamente sobre o tema, como a dispensa discriminatória e o desrespeito à licença maternidade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 54,6% das mães de 25 a 49 anos que têm crianças de até três anos em casa estão empregadas. A maternidade negra, nesta mesma situação, representa uma taxa ainda menor: menos da metade está no mercado de trabalho (49,7%).

Mães solo

De acordo com o IBGE de 2018, há mais de 11 milhões de mães solo no país, sendo 61% delas mulheres negras. Também de acordo com o instituto, 63% dessas famílias são pobres.

Dados levantados pelos Cartórios de Registro Civil do Brasil (Arpen) a pedido do jornal O Globo mostram que, nos últimos cinco anos, houve um aumento de 1,2% no nascimento de bebês sem o nome do pai nos documentos. No primeiro semestre deste ano, nasceram 1.313.088 bebês e, destes, 86.610 não têm o sobrenome paterno. No mesmo período de 2018, foram 1.452.161 recém-nascidos, dos quais 78.798 ficaram sem o nome do pai.

Para as mães chefes de família, a única medida feita para elas foi o programa de assistência financeira que garantiu que elas recebessem o dobro do valor, como foi o caso do Auxílio Emergencial que, durante a pandemia, chegava a R$ 1.200 mensalmente. Contudo, o Auxílio Brasil para as mães deixou de ter esse valor duplicado em novembro de 2021.

Impossibilitadas de trabalhar por conta de diversos fatores sociais, as mães inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) também não são permitidas de ter acesso a outros programas de seguridade social. Além disso, mais recentemente, tiveram o acesso ao Vale Gás dificultado por parte do Governo Federal. Treze mil mães solo estão cadastradas no BPC e somente uma foi amparada pelo programa Vale Gás.

“Como a raça constitui classe no Brasil, são majoritariamente as mulheres negras as afetadas”, retoma Maíra, explicando que essa realidade impacta especialmente as mulheres da classe trabalhadora e aquelas que não possuem meios para colocar seus filhos em instituições particulares ou arcar com salários de babás.

Hoje, há um Projeto de Lei de autoria masculina em tramitação na Câmara dos Deputados, que institui os Direitos da Mãe Solo, prevendo o dobro de benefícios, prioridade em creches, cotas mínimas de contratação em empresas e acesso a crédito. O PL 3. 717/2021 criado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) beneficia mulheres chefes de família que, segundo o autor e a relatora Leila Barros (Cidadania-DF), ficaram ainda mais vulneráveis após a pandemia.

Saúde e maternidade

Os principais projetos levados ao Congresso envolvem a questão médica da maternidade. Do direito ao tratamento inicial custeado pelo Estado até a garantia de um parto saudável, a segurança das mães na hora da concepção é um dos tópicos mais citados em projetos de leis levados ao plenário.

Contudo, não há nenhuma lei federal ou estadual em São Paulo que puna a violência obstétrica. No país, apenas oito estados possuem alguma criminalização contra tais formas de abuso.

Em maio de 2019, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica contrária ao uso da expressão, afirmando que "o Conselho Federal de Medicina entende que o termo 'violência obstétrica' é inapropriado, devendo ser abolido, pois estigmatiza a prática médica e interfere de forma deletéria na relação entre médicos e pacientes". Porém, alguns meses depois, o conselho voltou atrás e reconheceu o direito das mulheres de denunciarem a violência durante o parto.

No Brasil, 45% das mulheres que têm filhos no Sistema Único de Saúde (SUS) sofrem violência obstétrica. Em contrapartida, somente 30% dessas mulheres sofrem com o problema em hospitais privados. Os dados são do Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2012.

Melissa de Oliveira Pereira, Doutora e Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, explica a importância de programas envolvendo a maternidade que entendam a diversidade entre as mães.

"Mesmo as políticas públicas voltadas ao que é dito 'mulher' tem muita dificuldade de entender a multiplicidade do corpo feminino", exalta. "As políticas públicas precisam avançar, e muito, em relação às mulheres mães”.

Melissa também explica que muitas mães amparadas pelo sistema de saúde têm demandas que saem do âmbito clínico, e que a grande maioria das mulheres precisam de um encaminhamento a centros de serviço social, por exemplo. Ela também ressalta o valor de espaços onde as crianças possam ficar enquanto as mães procuram atendimento médico. "Muitos serviços de saúde funcionam das 8h às 19h e as mulheres não têm tempo e acabam não conseguindo procurar ajuda médica".

Candidatas e suas propostas

Dentre as candidatas entrevistadas, Sâmia Bomfim é a que mais apresenta políticas públicas voltadas para as mães. Um exemplo é o PL 4.389/2021, que fala sobre a escolha de métodos contraceptivos. Há ainda um projeto da deputada que propõe o acolhimento de gestantes e mães de crianças e adolescentes em ambiente universitário, e outro que torna obrigatório a instalação de fraldários em ambientes públicos e privados.

Carla Zambelli, por sua vez, apresenta o PL 3.635/2019, criado em conjunto com Janaína Paschoal (PRTB), que dá a liberdade para a mulher optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação.

Já Renata Abreu tem, em sua trajetória, o PL 8.702/2017, que estabelece que a contagem da licença maternidade seja suspensa, a critério da mãe, em caso de internação de seu recém-nascido, e retomada após a alta hospitalar. Além disso, ela defende a ampliação da assistência à gestante e à mãe no período pré e pós-natal.

Após duas semanas do fim do período eleitoral no País, vídeos e imagens falsas continuam circulando pelas redes sociais. A propagação de conteúdos enganosos, irônicos e distorcidos esteve presente durante toda a campanha presidencial dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Evidenciando um Brasil dividido, Lula foi eleito para o seu terceiro mandato por uma diferença de pouco mais de 2 milhões (50,90%) de votos válidos durante o segundo turno das eleições.

Entre fakes que sugerem fraude eleitoral e o fim do Auxílio Brasil, um vídeo de cunho golpista circulou por redes como WhatsApp e Telegram incentivando apoiadores de Bolsonaro a seguirem o perfil oficial do Exército Brasileiro no Instagram. Alegando que o crescimento da conta aumentaria a influência das Forças Armadas no campo político e facilitaria uma intervenção federal, a ação resultou no aumento de 2,1 milhões de seguidores para 8,3 milhões desde a última terça-feira (15).

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a eleição teve, em comparação com as eleições municipais de 2020, um aumento de 1.671% no volume de denúncias de desinformação recebidas por meio das plataformas digitais.

A escalada do número de notícias enganosas levou o TSE a aprovar, no dia 20 de outubro, a Resolução 23.714, medida que dispõe sobre o enfrentamento de desinformações que comprometem a integridade do processo eleitoral. Ações como “divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral” são cabíveis de exclusão de conteúdo das plataformas digitais, “sob pena de multa de R$100,000,00 a R$150.000,00 por hora de descumprimento”, ou suspensão temporária de perfis, contas ou canais em redes sociais.

Em entrevista ao O Globo, Tatiana Dourado, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, explicou que personalidades políticas e demais usuários das redes sociais passaram a compartilhar publicações antigas que não foram alvos de ações da Justiça.

“Mesmo com uma série de medidas da Justiça Eleitoral no enfrentamento à desinformação, com grandes avanços em termos de moderação de conteúdo e distribuição de notícias verdadeiras, a transmissão de conteúdos enganosos continuou e até se avolumou. Eles são produzidos até pelo contexto de radicalização política, que reverbera na produção de conteúdo nas redes e na forma como as campanhas operam”, disse ao veículo.

Imagem: Shutterstock

Por Esther Ursulino

Não sei onde estava com a cabeça quando decidi me inscrever para ser mesária de uma das eleições mais polarizadas da história do Brasil. Afinal, quem em sã consciência escolhe acordar cedo em um domingo para cumprir funções burocráticas?! Conheço alguns amigos que foram mesários pelo direito aos dias de folga no trabalho. Já eu, que tenho a mania de achar tudo interessante, quis apenas participar ativamente desse momento histórico.

Dois meses antes do pleito recebi um email de convocação que dizia: “Para desempenhar a função para a qual foi convocado(a), você deverá comparecer no local de votação acima indicado às 7 horas do dia 2/10/2022 e, se houver 2° turno, também no dia 30/10/2022. Sua participação, juntamente com a de milhares de eleitores(as) que foram convocados para esse fim, será de extrema importância para a lisura e transparência do processo eleitoral e da democracia brasileira.”

Contei a novidade para alguns amigos. Um deles brincou:

— Vish… se prepare porque a partir de agora você vai ser convocada eternamente!

Dei risada. Mesmo com esse “risco” eu estava feliz. Quer dizer, feliz e um pouco apreensiva. Em meio a tantos ataques às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral e à própria democracia, senti medo que essa fosse a única e última eleição em que eu trabalharia. Também tive receio de sofrer algum tipo de agressão física ou verbal enquanto estivesse realizando minhas funções no colégio, devido a propagação de ódio através das fake news. Entretanto, a experiência que tive foi outra. Apesar do contexto de polarização e de alguns rostos apáticos, consegui ver beleza nesse ritual de passagem chamado eleição.

No domingo do primeiro turno acordei às seis, tomei café da manhã, me troquei e segui para a escola. Conforme fui me aproximando do local, notei que pessoas já formavam uma fila antes mesmo dos portões se abrirem para o início da votação. Queriam ser as primeiras. Entrei no colégio, procurei minha sessão e, juntamente com os outros mesários da sala, testamos e ajustamos os equipamentos. Às oito em ponto o sinal tocou, e os mais variados tipos de pessoas foram surgindo.

Ao folhear o caderno de nomes notei que havia muitas “Marias”. Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Maria das Graças, Maria das Dores… quanta Maria! Mesmo com nomes semelhantes, cada uma tinha sua particularidade. Me lembro que uma das primeiras a chegar foi uma senhora com roupas brilhantes e vários anéis nos dedos, que me disse:

— Já nem preciso vir, mas quero votar até meus cem anos!

Notei que uma mulher trans, super sorridente, também estava empolgada para votar. Ela me disse que tinha sido incentivada por amigos, e por isso entraria na cabine pela primeira vez para escolher seus representantes. Assim que o terminal do mesário a habilitou para ir até a urna, a jovem apertou as teclas do equipamento com a maior satisfação do mundo. Depois de terminar a votação disse:

— Só isso? Caramba, que legal!

E saiu da sala agradecendo.

No decorrer do dia, pessoas com deficiências visuais, cognitivas e de locomoção, também compareceram às urnas. Um eleitor autista, mesmo com algumas dificuldades, fez questão de assinar seu nome completo no caderno. A mãe, que o acompanhava, observava a cena com orgulho:

— Ele treinou bastante só para isso.

Em outro momento, uma senhora simples entrou na sala um pouco sem graça. Disse que não conseguiria deixar seu nome no caderno pois não sabia escrever. Um colega de mesa disse:

— Não tem problema nenhum, dona Maria. A senhora pode assinar a folha com sua digital. De qualquer forma vão pedir sua biometria lá na frente. O importante é votar!

Ela sorriu e posicionou seu polegar contra a almofada de carimbo, pressionando, em seguida, o dedo no papel.

Ao decorrer do dia, tive flashbacks da minha infância. Diversas mães e pais chegavam com baixinhos animados para apertar as teclas da urna e ouvir o famoso som do “trililili”, que tanto os fascina. No segundo turno das eleições, uma das crianças, ingenuamente, me perguntou:

— Tia, quanto custa pra votar?

Todos na sala riram. O pai da menina disse:

— Não custa nada não, filha. Quando você tiver dezesseis anos vai poder votar, tá bom?

A questão que aquela garotinha tinha colocado me deixou pensativa. Quanto será que custa um voto? As eleições se tornaram um evento tão comum que sequer nos perguntamos como adquirimos o direito de escolher nossos representantes. A sensação que muitos têm é de que isso foi dado “de graça”. Entretanto, não se pode comprar com 600 reais algo que tem um valor imensurável. Não há como calcular o preço de vidas perdidas, sangue, suor e lágrimas derramados em prol da participação política.

Sei que a democracia brasileira está longe de ser, de fato, uma democracia. Não são todos que têm voz e vez neste sistema. Sei também que não basta apertar teclas a cada dois anos, esperando que a mudança aconteça. Precisamos nos mobilizar sempre para avançar e, sobretudo, manter conquistas. Mas para isso, é fundamental que estejamos em um Estado Democrático de Direito – ambiente em que podemos contestar injustiças e lutar por participação e pluralidade. Pensando bem, acho que eu decidi ser mesária nas eleições de 2022 para contemplar essa diversidade e, de alguma forma, contribuir para que ela continue existindo.

A participação dos jovens nas seções eleitorais foi destaque nesse ano, resultado da mobilização realizada no início do ano para que pessoas – entre 16 e 17 anos – tirassem o título de eleitor. A presença nas urnas é a concretização do uso das redes sociais como instrumento para o engajamento político dos jovens, prática que se fortaleceu no país a partir de 2013 com as jornadas realizadas pelo Movimento Passe Livre.

Ivan Paganotti, professor e pesquisador em comunicação social, atribui a utilização dos ambientes digitais, nos movimentos políticos no Brasil, à observação do uso de espaços virtuais em movimentos políticos estrangeiros, como nas Primaveras Árabes ou no Movimento Occupy, nos Estados Unidos.

“Muitos desses movimentos começaram a perceber que não adianta só mostrar sua força na rede, é importante transformar essas mobilizações e levar elas para as ruas”, afirma Paganotti.

Segundo pesquisa da TIC Kids Online Brasil 2021, 78% dos jovens brasileiros, entre 9 e 17 anos, utilizam as redes sociais de maneira cotidiana. A maioria dessas plataformas foram criadas para promover interação por meio do compartilhamento da rotina, mas vêm sendo apropriadas como mecanismo de debates e intervenções políticas.

Segundo Ivan, isso se deve, também, ao fato do surgimento de comunidades virtuais. Elas apresentam maior diversidade de discursos, por conta da abrangência que possuem e, seu uso, é potencializado pelas crises climáticas, econômicas e políticas que se tem vivido.

Em entrevista ao Contraponto Digital, a candidata para deputada estadual nas eleições deste ano e ex-presidente da UBES, Rozana Barroso, salientou a importância das redes sociais para o engajamento jovem na política: “Somos a geração do tiktok sim! Foi através de uma ‘trend’ nessa plataforma que tiramos mais de 2 milhões de títulos de eleitores”.

Coletividade como meio

A aglutinação de jovens em debates políticos se mostrou essencial para a busca de um futuro melhor, é o que acredita Luiz Ramos, secretário da UNE (União Nacional dos Estudantes), órgão representativo dos universitários e um dos organizadores do “Tsunami pela Educação”.

“É importante a gente se engajar politicamente porque todas as transformações sociais, tudo que a gente viveu, não só no Brasil, mas na história do mundo, teve uma grande participação da juventude”, complementa o secretário.

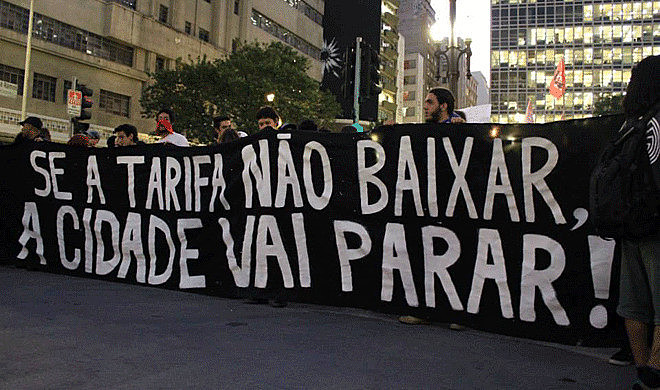

Isso também é evidenciado nas Jornadas de 2013, organizadas pelo Movimento Passe Livre, que reuniu milhares de manifestantes na Avenida Paulista. Lucas Oliveira, ex-integrante do MPL, relata que a divulgação foi feita através do Facebook, como uma forma de comunicação direta com os militantes.

Oliveira comenta que o preço da tarifa e a vontade de integrar um movimento social com uma visão parecida com a que ele tinha, o fizeram participar do MPL: “Querer fazer as coisas de uma maneira que não fosse verticalizada, de uma maneira que as pessoas atuassem diretamente e não por meio de representante”.

Campanhas políticas se voltam para as redes

A noção de que a internet é um instrumento com grande poder de influência, também foi notada pelos partidos políticos. O engajamento de candidatos nas redes sociais faz total diferença nas campanhas e, como o foco dessas eleições foram os jovens, o investimento nesta área atingiu patamares maiores.

Israel Russo, assessor do MBL (movimento que apoiou a candidatura de Kim Kataguiri, do União Brasil), afirma que a campanha foi “um mix de metodologias”, tendo o entretenimento como ponte para o contato com os militantes.

"A gente vai no game, na história, no contexto em que eles estão engajados e os incentivamos a se mobilizarem e se engajarem com política", declara o assessor.

Isis Mustafá, candidata a deputada federal pela Unidade Popular, acrescenta que o engajamento político jovem é importante não somente pela força e participação nas redes sociais, mas também pela inovação sobre o fazer política: “Queremos representar o novo não só na idade, mas nas ideias também”.

O outro lado do universo virtual

Apesar do ambiente digital proporcionar encontros com comunidades que possuem pensamentos semelhantes, é necessário atenção à formação de “bolhas”. Ivan afirma que com a mesma facilidade com que se encontram tais grupos de interesses, há o distanciamento de outras perspectivas e, assim, o crescimento de movimentos radicais.

O especialista comenta que outro malefício da internet é a violência simbólica: “É mais fácil ameaçar (na rede) uma pessoa de morte ou usar uma linguagem mais agressiva e o custo para quem está produzindo esses conteúdos ofensivos parece menor".

Ivan complementa que os próprios algoritmos favorecem conteúdos que tenham grande carga emotiva, os quais são mais facilmente compartilhados: “De modo geral, conteúdos mais ponderados, equilibrados, racionais e com textos mais extensos têm desvantagem em comparação a conteúdos bombásticos”.

Para o pesquisador, essa realidade tem feito com que muitas pessoas deixem ou revejam a utilização das redes sociais. Ele acredita que isso possa implicar numa reconfiguração do uso desses espaços, para que o esgotamento provocado por essa violência seja evitado.