Por Davi Garcia

A cidade de Lorena sofre com a deficiência de memória histórica dos acontecimentos da escravidão, principalmente pelo peso da região nesse processo e o quanto foi palco de crimes e preconceitos com as pessoas pretas. Ainda restam alguns poucos casarões do período do café, mal preservados e afastados das áreas urbanizadas da cidade. Porém, existe sim a possibilidade de associar o município ao passado escravocrata. Nicolas Marucco, historiador e pesquisador, morador do Vale do Paraíba, contextualiza o cenário da escravidão no século XIX.

Ele explica que em agosto e setembro faz muito calor e pouco chove na região do Vale do Paraíba, um clima seco e ruim de se respirar. No final do século XIX a estrada entre Cruzeiro e Lorena, era mais uma passagem de café rumo à capital paulista. Muitos sequer respondiam como seres humanos, mas como escravos. Corpos, ferramentas de trabalho estavam à disposição do mandatário. Com a chegada da noite, pode enfim descansar na fazenda, em uma região mais afastada de Lorena, onde se encontra a cidade de Canas nos dias de hoje. A fazenda era apenas uma das sessenta, que importava quase duas toneladas de café. O ano era 1854.

A presença da escravidão no Brasil remete ao período da colonização, e em meados do século XVI já havia registros dos primeiros navios tumbeiros atracando nos portos do Nordeste açucareiro. A escravidão foi direcionada para os indígenas e africanos, estes com maior atenção da coroa devido aos lucros maiores. Em Lorena, assim como no Vale do Paraíba, a escravidão tem registro desde a intensificação da ocupação e exploração da região, nos séculos XVIII e XIX. Nela, surge a história de quatro escravos que se reuniram como uma família, e viram ser separados como nos navios que os tiraram de casa e os fizeram perder suas identidades;

Naquela época os membros de uma família de escravos sequer tinham nomes. Uma “mãe” de 20 anos, por exemplo, se preocupava com as movimentações recentes de mulheres em direção ao município de Silveiras, que adquiria mais e mais escravas. Os garotos que ela adotara como filhos, ambos na faixa de 10 anos de idade, eram sua única esperança de ver o sol raiar atrás das montanhas da fazenda do Vale do Paraíba. Além disso, o cheiro de comida rica e farta que fazia para Julian Florence Meyer, alemão e Senhor que cuidava dessa fazenda, devia invadir seus sentidos, mas ela raramente tocava em algo que não fosse além de restos.

Nessa mesma família, o “pai”, em torno de seus 25 anos de idade, reservava suas poucas energias para divertir os pequenos após mais um dia de trabalho desumano no solo do cafezal da fazenda, nos subúrbios de Lorena. Como a mãe, também tinha medo de ver sua família se desmoronar. Afinal, a cidade de Guaratinguetá vivia uma intensa expansão das lavouras de café, em que demandava mão de obra incessantemente, e era, portanto a que mais adquiria escravos de sua idade naqueles anos de 1850 e 1860. As famílias escravizadas eram frequentemente desfeitas. Estima-se que em muitas fazendas do Vale do Paraíba, aproximadamente 40% das vendas de escravos envolviam a separação de famílias.

As noites eram o único momento em que conseguiam se reunir. No pequeno espaço da senzala, eles dividiam um canto escuro com outros cativos. Quando o silêncio caía sobre a fazenda e o único som era o zumbido de insetos no mato, os meninos se agarravam ao colo da mãe, tentando adiar o inevitável momento em que ela também teria que enfrentar os horrores do trabalho forçado. Ao amanhecer, aquela "mãe" recebe a terrível notícia que seria vendida pela quantia de 600 mil réis através da adjudicação no inventário da esposa de Julien Meyer. O comprador era um Senhor que daria para essa "mãe" um nome: Ignez. \E a tornaria sua esposa. A base da mulher havia desmoronado, e as crianças que assumiu orgulhosamente como filhos ficariam apenas como saudades eternas.

Aquele "pai" não fazia ideia de como seguir com essa notícia. Não tinha condições para cuidar dos dois pequenos, principalmente por conta do exaustivo trabalho na fazenda Meyer. Além disso, o pai entraria para a estatística de 81% dos homens escravos de Lorena que estavam solteiros, transformando a vida do rapaz uma verdadeira solidão e vazia naquelas noites geladas em que os ventos do Vale passavam pelo seu corpo sem camisa. Os "filhos" choraram pela despedida forçada de sua mãe, e mesmo tão novos, não era a primeira vez que teriam que passar pelo dolorido processo de separação.

Meses depois, e sem forças para seguir, o "pai" acabou falecendo devido a precarização e a humilhação que sofria todos os dias naquela. Morreu sem dignidade, sem o direito de experenciar a vida como deve ser vivida. Os seus 20 e poucos anos de idade foram tomados pela angústia, dor, suor e sangue do trabalho escravo de todos os dias em que pisou no solo do Vale do Paraíba. No entanto, não era um cenário atípico: a expectativa de vida de um escravo no Brasil era de 25 anos de idade. Por fim, acabou integrando o grupo que sofreu um dos maiores genocídios da história -- mais de 15 milhões de pessoas mortas, assassinadas pelo sistema escravocrata.

Os filhos do casal tiveram de "viver" mais uma vez sem uma figura de amor, que poderia fazer chegar perto de ter uma infância, assolados pela certeza de que, a partir daquele momento, construiriam suas vidas sozinhos. Com a chegada da Lei Áurea no ano de 1888, já adultos e com nomes, Pedro e Joaquim, se encontravam “livres”. Conseguiram avançar na idade e na faixa dos 40 anos, Joaquim trabalhava como pedreiro no antigo Engenho localizado na Vila Nunes, e ajudava a expandir o local construindo a moradia de seu chefe. Mesmo após a assinatura da lei que libertava os escravos, o preconceito continuava presente nas ruas, nas plantações e nas fábricas, e era visto com desdém por parte de brancos e alguns europeus que trabalhavam no local. A lei havia mudado no papel, mas o tratamento e o preconceito social permanecia cruel os ex-escravos.

Pedro, que ganhou um nome enquanto trabalhava na fazenda do filho do alemão, agora vivia nas ruas de Lorena, principalmente na região do Centro, onde a cidade foi construída para trás da igreja principal. Ser liberto pela Lei Áurea pouco mudou na vida do homem, que ainda não tinha o direito à vida, sendo tratado ainda com escravo pela população. Acabou se suicidando na ponte de madeira recém construída no rio Paraíba, e seu corpo foi só mais um dos tantos que morreram em decorrência do isolamento social.

Por Isabella Santos

A primeira coisa que vem à mente de quem tira parte do seu tempo para refletir sobre conflitos tão, aparentemente, distantes provavelmente são armas, bombas e exércitos e mais exércitos de homens destemidos, determinados a dar seu sangue pela nação. Mas, das trincheiras para dentro da casa deste soldado, pouco se fala sobre a vida daqueles que não foram à guerra, não escolheram ter sua vida revirada pela mesma, mas que,por conta de um ato de coragem de seus familiares, sofrem com as consequências por anos. A história que será contada poderia ser sobre alguma garota ucraniana, que luta para sobreviver em meio ao caos e vazio causado pela guerra e a falta de um familiar que se foi, mas é sobre Neide, uma menina que tinha apenas 7 anos de idade quando foi brutalmente obrigada pela vida a ter responsabilidades e deveres de uma pequena adulta.

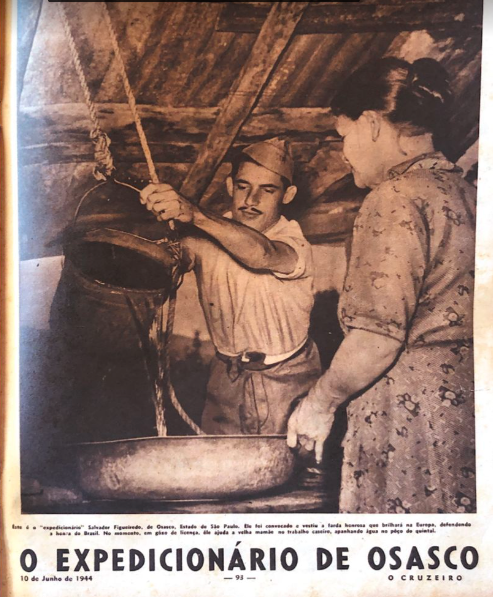

O Brasil foi envolvido na Segunda Guerra Mundial em 1942, quando submarinos alemães torpedearam e afundaram cinco navios mercantes brasileiros, fato que provocou a ira de Getúlio Vargas, declarando guerra à Alemanha. E foi assim que "a cobra fumou", e a Força Expedicionária Brasileira (FEB) convocou aproximadamente 25 mil militares e os enviou para o front de batalha na Itália. Entre eles estava Salvador Figueiredo. pai da Neide. Ele foi surpreendido pela vida, quando aos 19 anos foi convocado pela FEB em 1944 para ir à guerra. O jovem, do 1° batalhão, 2° regime de Obuzes havia iniciado um namoro com sua amada Hermenegilda e se viu sem saída, tendo sua partida confirmada logo após sua convocação.

Por mais que sua vontade fosse ficar em Osasco, sua cidade natal, era quase impossível não defender o Brasl no maior conflito da história da humanidade. Seu amor por Hermenegilda se sustentou durante todo o ano em que ele residiu na Itália através de cartas, que sua filha hoje guarda como se fosse um tesouro, tomando todos os cuidados para mantê-las em seu melhor estado junto a outras lembranças do pai.

1944 foi um ano de incertezas para Hermenegilda. Acordar todos os dias sem ter notícias sobre a vida de seu amado foi desafiador e ao mesmo tempo perturbador, mas para ela, restava apenas ter fé e a esperança de que ele iria retornar para seus braços. E assim foi feito, um ano depois Salvador retornou do conflito, e a felicidade e alívio do casal foi tanta que o casório foi celebrado logo em seguida.

Em outubro do mesmo ano, Salvador e Hermenegilda tiveram a primeira de seus três filhos, Neide Aparecida Figueiredo. E quando o casal imaginava que teria colocado um ponto final na guerra, os reflexos dela começaram a invadir a mente e o corpo de Salvador, deixando muito mais que cicatrizes em sua família.

Neide conta de sua infância com dor e carinho, citando sempre sua brincadeira preferida que fazia com o pai. Ele era apaixonado por ginástica artística, e seu sonho era transformá-la em uma ginasta. Neide conta que treinava com o pai todos os dias, com cambalhotas, piruetas e manobras ensaiadas, reforçando sempre com brilho nos olhos o quanto gostava de ser criança com ele.

Porém, do dia para a noite os surtos repentinos de Salvador começaram a aparecer, e as visitas ao hospital se tornaram cada vez mais frequentes. O médico explicou à família que era normal surgir efeitos psicológicos em pessoas que retornaram da guerra, devido ao grande trauma causado pela batalha, e a partir daquelas palavras, Neide sabia que sua vida nunca mais seria a mesma.

Com tristeza no olhar e dor em sua voz, ela conta que seu pai sempre se trancava em um quarto quando sentia que os acessos de raiva iriam iniciar, Salvador tinha muito medo de machucar a família quando se descontrolava. Ela conta que ele ficava cerca de uma hora sozinho, e tudo que eles podiam ouvir do lado de fora eram gritos de pânico, pedidos de ajuda e sons de coisas sendo quebradas, eram tempos difíceis, em que Salvador quebrou as poucas coisas que a família lutou para ter. Porém, logo que seu pai se acalmava ele saia do quarto, voltava a tocar seu amado bandolim, e a família voltava a fingir uma normalidade perturbadora.

Depois de um tempo, os surtos começaram a piorar, e Hermenegilda voltou ao médico com Salvador, que recomendou que a família se mudasse de casa, visto que eles moravam em um bairro agitado de Osasco, e os barulhos da cidade provocavam reações preocupantes no ex soldado. E assim a família se mudou para Amador Bueno, em uma casa bem afastada e sem vizinhança alguma, e esse foi o início do fim de sua vida. Após a mudança, Salvador teve uma melhora significativa por um período, mas logo após sua terceira filha nascer sua doença se agravou, fazendo com que ele fosse internado em Tremembé.

Em mais um dia de visita rotineira ao marido internado, Hermenegilda notou uma melhora significativa; Já conseguia conversar, perguntar dos filhos e fazer a promessa de que sairia logo de lá. Porém, no instante em que ela entrou no trem rumo a Amador Bueno chegou a notícia através de um soldado enfermeiro de que seu marido havia falecido minutos após sua saída do hospital. No atestado de óbito o diagnóstico indicava morte por neurose de guerra dia 19 de outubro, deixando para trás a mulher, sua filha mais velha de 7 anos, o segundo filho com 4, a caçula de apenas 8 meses, muitas dívidas e uma infância complicada para seus filhos.

Neide conta que sua mãe, viúva muito jovem com 29 anos, decidiu ser fiel à memória do marido e nunca mais arrumou outro homem na vida. Apesar disso, a fidelidade trouxe dificuldade, já que Hermenegilda precisava deixar seus filhos sozinhos dar conta de seus dois empregos, fazendo com que Neide, aos 7 anos, fosse responsável por cuidar de seus dois irmãos mais novos e pela limpeza da casa. Além da perda da infância, Neide conta com tristeza no olhar sobre como foi obrigada pela vida a desistir de uma bolsa de estudos aos 14 anos para trabalhar e ajudar sua família. O pai havia deixado diversas dividas médicas com sua partida, e sua mãe não ganhava o suficiente para manter os três filhos. Por mais que ela fale que não se arrepende de ter feito tudo o que fez, diz que sempre imagina os rumos que sua vida teria tomado se seu pai não houvesse sido obrigado a ir para a guerra, se ele não tivesse partido, se ela tivesse aceitado a bolsa de estudos e se tudo fosse diferente.

Por Daniel Santana Delfino

O sol escaldante batia forte na areia dourada, enquanto o mar se agitava em um ritmo constante. Não era um dia típico de verão na praia, e a atmosfera era de frio. Poucas pessoas aproveitavam o litoral embaladas pelo som das ondas e das risadas dos banhistas. Foi nesse ambiente qued ma figura discreta, quase invisível aos olhos dos turistas, se movimentava com agilidade: Milene, de 78 anos, dona do quiosque, ou simplesmente, "Alagoana", como é conhecida.Acorda diariamente às 06h30min da manhã, espera seus 2 funcionários para trabalhar na areia e mais uma funcionária para ajudar na cozinha.

Seu quiosque, um pequeno paraíso de madeira, era um dos muitos que pontuavam a orla. A porta, desbotada pelo sol e pelo sal, abria para um espaço aconchegante, com mesas e cadeiras de plástico coloridas. No balcão, um cardápio rabiscado em um papelão anunciava os quitutes que ele preparava com tanto carinho: iscas de peixe, sucos, água de coco, pastel... Um banquete para saciar a fome e a sede dos frequentadores da praia. Seu prato da casa é a isca de peixe todos da região adoravam sua isca e é claro acompanhada da sua caipirinha.

Ela, uma mulher de estatura mediana, com o rosto bronzeado pelo sol e os cabelos grisalhos era uma verdadeira mestra da culinária praiana. Seus olhos, acostumados ao brilho do mar, transmitiam uma serenidade que contrastava com a agitação ao redor. Ela conhecia cada cliente pelo nome, sabia o que cada um gostava de pedir e, com um sorriso acolhedor, oferecia um atendimento personalizado que deixava todos à vontade.

Mas sua vida não era fácil. Desde o começo para abrir o quiosque afirma ter sido uma luta quando em 2004 abriu o seu estabelecimento. A esperança de dar certo estava na promessa que fez lá no passado para a Nossa Senhora de Aparecida de abrir o quiosque no dia 12 de Outubro naquele mesmo ano de 2004. Está firme até hoje, com sol ou chuva a dona Milene está sempre ali no seu cantinho para atender os turistas e moradores. O trabalho foi árduo, com longas jornadas sob o sol escaldante. A concorrência era grande, e os preços dos produtos oscilavam de acordo com a sazonalidade. No entanto, ele nunca se queixava. A paixão pela praia, a alegria de servir as pessoas e a satisfação de ver seus clientes satisfeitos eram os combustíveis que o impulsionavam a seguir em frente. Mesmo que seu quiosque tenha caído lá em 2017 por conta da ressaca ela não desistiu, mesmo sem verba os seus vizinhos, moradores do prédio em frente tinham o amor pela dona e conseguiram reerguer o seu estabelecimento.

O seu maior desafio sempre foi o mar, mas ela não tem medo, e a própria Alagoana disse ficar "até ele subir aqui dentro". Ela é uma verdadeira guardiã da praia, um elo entre o mar e a cidade, um ponto de referência para os turistas e uma amiga para os moradores locais. Seu quiosque, além de um local para se alimentar, ainda é um ponto de encontro, um espaço para conversar, para rir, para celebrar a vida. Não ligava para o dinheiro, a verba é importante para seu sustento mas valia mais um sorriso no rosto do que ganhar seu salário.

Ela é um exemplo de resiliência, de trabalho duro e de amor pelo que faz, contando como foi difícil manter o seu quiosque sem ajuda da Prefeitura. Sob lágrimas ela jura que só sai de lá quando não tiver mais condições de trabalho. Assim como o mar se renova a cada dia, ela também se reinventa, adaptando-se às mudanças, buscando novas receitas e aprimorando o atendimento, Em meio ao frenesi da praia, ela continua sendo um farol de paz, e seu quiosque um oásis de tranquilidade e um símbolo da simplicidade.

"Apareceu um peão com um berrante repicando - naquele mesmo instante a boiada foi parando - para perto do peão a boiada foi chegando - era um gadão de raça, ficaram todos sem graça - sem fazer mais ameaça, vinham todos berrando” - O Chifre do Boi Soberano, Cacique e Pajé.

Por Artur dos Santos

A entrevista com o berranteiro foi marcada para as 8h30min da manhã em Pereira Barreto, cidade banhada pelo rio Tietê distante 660 quilômetros do centro da Capital paulista. Joel Mangabeira Gonçalves dos Santos chegou em sua bicicleta com o chapéu sombreando a cabeça, bigode em cima da boca, canivete dentro da bainha e carregando a fonte de seu sustento, um berrante Sorocabana. Joel é conhecido na região; quem não o encontra em casa, certamente o verá acompanhado de seu berrante e dos que frequentam o "Bar do Massa" para um dedo de prosa.

Foi necessário negociar a conversa. Com sua timidez tipicamente caipira, Joel não queria aparecer em vídeo, mas se convenceu ao saber que o registro do encontro seria em áudio. O berranteiro também não tem celular e o contato foi feito por meio de um conhecido que apontou as cadeiras amarelas da calçada do famoso estabelecimento na rua Luís Paulo Arantes Ramos como logradouro parcial do artesão.

Não dá um dinherão, mas cê véve; Joel faz berrantes há 41 anos e já pelejou de ensinar duas pessoas na cidade. Nenhuma delas deu certo, ao invés delas irem por aqui, iam pro outro lado... o apavoramento acaba com o serviço. Seu pai puxou muito gado na Bahia e no estado do Alagoas fazendo do lombo do cavalo, a lida com o gado e o são do berrante parte da sua vida antes de descobrir, depois de tentar por dois anos, que seu ofício não era o de peão, mas o de berranteiro. Joel não consegue largar dele e mesmo com a morte de sua esposa por Covid-19 não parou de fabricar os instrumentos - se aposentou dos bares por seis meses, mas não do ofício que pegou ainda jovem.

Começou a fazer berrantes com 19 anos de idade em Presidente Prudente, cidade cortada pela estrada de ferro Sorocabana, que deu nome à sua marca. Não teve professor, um ou outro ajudava de vez em quando e assim como aprendeu a soprar, aprendeu a descarnar, cortar, colar e polir os chifres - três dos quais rendiam um berrante na época - sozinho.

Algumas coisas mudaram de quando começou pra cá. Uma delas é a idade do boi, que era abatido mais velho... os berrantes que antes tinham três emendas hoje têm cinco devido à pouca idade do animal. Por muitos anos, Joel comprava os chifres na cidade de Aparecida do Taboado. Hoje em dia, os 80 a 150 quilos que traz com a carreta de seu filho vêm do frigorífico de Ilha Solteira, assim como o coro que utiliza no acabamento. A seleção vai pela qualidade e pelo tamanho - os chifres de Guzerá e Gir ficam em pilhas no seu terreno, prontos para serem selecionados, cortados e descarnados. Antes do corte e do descarne, Joel avalia os tamanhos, mapeia o próximo berrante. Depois do corte, o descarne. Joel lixa e deixa secar por uns seis dias. Bate um chifre no outro para ver se canta (o som varia de material para material) e se não cantar nas suas mãos, não serve para ser berrante.

Secos, Joel os encaixa conforme o mapa que testou antes do descarne. Engrava o símbolo Sorocabana e cola com araldite. As mãos trabalham o chifre e o coro que orna o instrumento já lixado. Depois de montado, descarnado, lixado e colado, o berrante é polido e está pronto para a venda.

O Berrante, o Boi e as Comitivas

O berrante é uma forma de conversa com os bois. Boiadeiros têm nele uma maneira de se comunicar tanto com o gado quanto entre si durante o transporte do rebanho. Por muitos anos, as Comitivas de boiadeiro foram a forma mais eficiente de fazer o transporte de bois e eram contratadas para levarem a boiada de uma para outra fazenda, para o matadouro ou até mesmo para fugir da cheia do pantanal. Hoje em dia, muitos transportes são feitos com caminhões e as Comitivas não são tão comuns quanto antes.

O Capataz forma a comitiva, normalmente o mais experiente e o que recebe o pagamento ao final da viagem para dividir entre seus companheiros. O Ponteiro vai à frente, soprando o berrante que dá as coordenadas para o rebanho e para os peões. Cada peão com sua "Cabeça" (arreios, esporas, laços e selas). Os Meieiros vão no meio e os Culatreiros, atrás. Na frente de todos vai o Cozinheiro, que prepara a refeição no ponto de parada mais próximo. Os peões se conhecem assim como conhecem os bois que transportam.

Sabem os bois que teimam a obedecer assim como os que apreciam a viagem e colaboram. Contam nas mãos, apartam, atentam para os que querem fugir e tocam a boiada pelo estradão levantando poeira. O rebanho obedece o sopro do berrante e os peões, o Capataz. A refeição já pronta na próxima parada às ordens da fome. O pouso é a rede, causos contados, avista de onça e histórias passadas na relva. Quando o sertão acorda, acorda também a Comitiva e com ela o rebanho.

Do boi não só sai a carne e o leite, mas o coro, a pele, os chifres. Em torno do seu transporte necessário se desenvolve um modo de vida que mistura saberes tradicionais de diferentes origens e funções, marcado pelos perigos do trajeto. Na lida é um ser sacrificável por sua vida ter valor - expresso inclusive no dizer "boi de piranha" em que um boi é sacrificado para que o rebanho consiga realizar a travessia de maneira segura por um rio infestado de piranhas - e no imaginário, a boiada é uma força da natureza cujo estouro tem som de tempestade, cheiro de chifre queimado e risco real de vida. Comunicável, o boi responde aos aboios dos peões e toques do berrante enquanto formam a linha branca da boiada.

Cabe ao Ponteiro e seu berrante o papel de juntar o gado, avisar a hora do almoço, ordenar que o gado tome água, chamar um peão à frente da comitiva, alertar perigos no caminho e avisar o eventual e tempestuoso estouro da boiada. O berrante vem do próprio boi e sobre ele tem influência direta. Joel diz que O ponteiro repica e o boi vem, e que é melhor ter um berrante bom do que um peão ruim pra te acompanhar.

As pessoas também são atraídas pelo som do berrante. Muitos ouvem o toque e lembram de sua infância na fazenda, (no rancho, no sítio) e, quem ouve pela primeira vez, também tem sua curiosidade despertada. Joel comenta que o Berrante e viola chama as pessoas para perto depois de uma senhora pedir para que ele tocasse um pouco para ela. Disse que conhecia bem o som do berrante e que lembrava sua infância. Cidades marcadas pela lida com o boi, comitivas, matadouros e transportes de boiada têm em sua memória sons como esse, que remetem não só a um passado, mas a uma identidade de algumas pessoas com o toque.

À vista do material, Joel já sabe do próximo berrante que vai fazer, onde cada chifre encaixará com o outro, quantas emendas e os que não servem para virar instrumento (aproveitados em Guampas e cuias). Ao encontro do som, pessoas param para ouvir, cantam e contam histórias, reproduzindo o imaginário popular ao redor do toque dos berrantes. O contexto os recebe com carinho - ressoam com um passado próximo da cidade e que ainda povoa a memória de uma região marcada por fazendas e pela lida com gado - e tem deste universo causos, símbolos e filosofias guardados na memória.

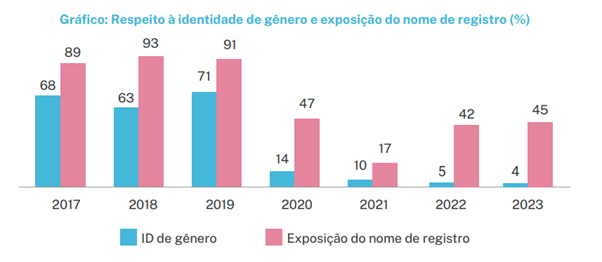

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no começo de 2022, que a Lei Maria da Penha deveria compreender não só mulheres cis. Na teoria, isso é um passo importante no mapeamento da violência doméstica, suporte e proteção de mulheres trans. Na prática, muita coisa ainda precisa mudar.

Segundo os 15 últimos relatórios anuais da ONG Transgender Europe, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E São Paulo, o estado mais violento da nação, com um aumento de 73% da violência contra mulheres trans em um período de um ano, conforme aponta o dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra).

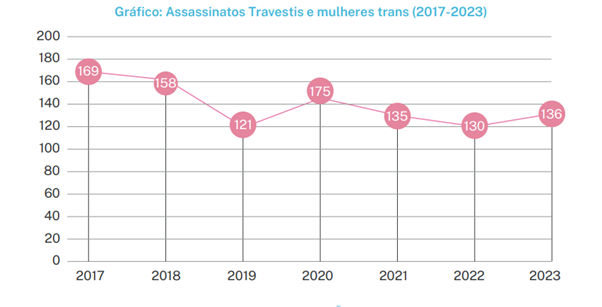

Além disso, em 2023, cerca de 12 pessoas trans morriam por mês no Brasil, totalizando ao final do período 145 assassinatos, dos quais 136 foram cometidos contra mulheres. De 2017 até o ano passado, 1024 travestis e mulheres trans morreram assassinadas.

Ainda segundo o dossiê, esta parcela da população tem até 32 vezes mais chance de serem atacadas do que homens trans, pessoas transmasculinastrans masculinas e não binárias.

Para além da problemática do gênero, questões raciais e de classe entram como agravante, já que a maior parte destas vítimas são negras, pertencentes também às classes mais baixas da sociedade.

Por isso, apesar do importante papel atribuído à Lei Maria da Penha, sobretudo na proteção de mulheres contra a violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral, é notório que muitas denúncias e casos acabam ficando por baixo dos panos do machismo e da LGBTQAPN+fobia.

Mercado de Trabalho

O gênero feminino, independentemente do sexo biológico, ainda é um fator determinante no que se diz respeito à exposição a violência e discriminação, em qualquer época e setor da população.

No entanto, a realidade vivenciada de maneira cada vez mais perigosa por mulheres trans traz consigo questões ainda mais complexas, a começar pelo mercado de trabalho.

Por mais que a população feminina ainda ganhe 21% a menos do que os homens, mulheres trans ganham 17% a menos do que as cis. Ou seja, ganham 38% abaixo da média masculina nos mesmos cargos. Em muitos casos, não restam alternativas senão recorrer à prostituição. É justamente neste meio que 79,5% delas já foram atacadas, conforme os registros do Grupo Gay da Bahia (GGB) no período de 2002 a 2016.

Ódio e repulsa às diferenças

A Antra também nos conta que a aparência aparece como ponto importante ao analisarmos a violência praticada contra transgêneros. Estéticas e aparências não normativas são apontadas como fatores de risco.

A frequente incitação de ódio praticada por grupos fundamentalistas religiosos, crescente nos últimos 8 anos, também ajuda a propagar estereótipos de quem “merece” mais ou menos ser atacado.

Mapeamento e subnotificação

Os crimes de transfobia acontecem, em grande maioria, em locais públicos, mostrando a mínima preocupação dos agressores com a punição ou exposição de seus ataques.

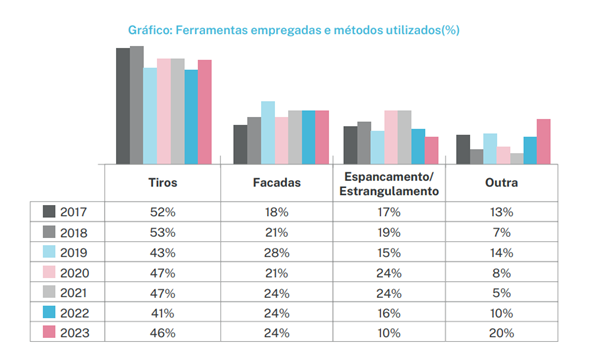

Estes criminosos normalmente são pessoas desconhecidas da vítima, quase sempre as ferindo com grande crueldade. As armas de fogo são as mais usadas, seguidas pelas armas brancas (49,8% e 23,6%, respectivamente), a maioria com uma variação de 2 a 5 golpes ou disparos.

A partir das análises dos casos, em 2023, pelo menos 54% dos assassinatos foram cometidos com uso excessivo de violência. Isso inclui múltiplos golpes e degolamento, por exemplo, Além disso, houve grande associação de crimes com mais de uma forma brutal de violência. Vítimas tiveram seus corpos arrastados pela rua e grande número de golpes em regiões como cabeça, seios e genitais. Este dado denota um elemento facilmente identificado em feminicídios e outros crimes de ódio, e denuncia a transfobia gritante que ainda assombra o país.

É importante entender como a justiça contribui para que isso aconteça, de diferentes formas e em diferentes níveis. Isso porque as práticas policiais e judiciais ainda se caracterizam pela falta de rigor na investigação, identificação e prisão dos suspeitos.

Existem casos de assassinato por transfobia sendo registrados como "morte por causas naturais" e ocorrências de homicídio tentado registrados como “lesão corporal”. Isso minimiza a violência de forma errônea e ignora a própria classificação da tentativa de assassinato, conta o dossiê da Antra.

Para piorar, as vítimas são descritas frequentemente como indivíduos do sexo masculino, aumentando a subnotificação e dificultando o verdadeiro mapeamento do cenário de ataques às mulheres trans. A situação é tão crítica que é a mídia quem tem cumprido este papel que, na verdade, caberia ao governo. A imprensa ocupou-se em notificar cerca de 80% dos casos utilizando as denominações e pronomes corretos.

Por fim, mulheres atacadas ou que presenciam cenas de violência são pouco acolhidas, por vezes até desacreditadas pelos órgãos de segurança - o que é ainda mais recorrente em atentados cometidos em meio à prostituição.

Orientação

As delegacias da mulher cumprem um papel importante no atendimento e proteção de mulheres que precisam recorrer à Lei Maria da Penha. Nelas, é possível que a vítima solicite medida protetiva, denuncie ataques sofridos e até mesmo consiga proteção e segurança para retirar seus bens de casa evitando qualquer contato doloroso e perigoso com o agressor.

Segundo o STJ, em agosto de 2022, a Polícia Civil de Minas Gerais publicou a Resolução 8.225 para, alterando resolução anterior, estabelecer que mulheres transexuais e travestis, vítimas de violência doméstica ou familiar baseada no gênero, fossem atendidas em delegacias especializadas, independentemente de mudança do nome no registro civil ou da realização de cirurgia de redesignação sexual.

Após isso, cerca de 224 mulheres transexuais vítimas de violência doméstica foram atendidas em delegacias da mulher no estado.

Suporte

A Casa Florescer, localizada no bairro do Bom Retiro em São Paulo, é uma organização especializada no suporte de mulheres trans e travestis.

Desde março de 2016 trabalha com duas casas de acolhimento recebendo mulheres que tenham sofrido problemas familiares em decorrência de sua identidade de gênero ou que foram gravemente prejudicadas com a exclusão escolar, o preconceito constante e, claro, que tenham passado por qualquer tipo de situação que compreenda violência e experiências traumáticas.

Em entrevista, o gerente da Casa, Alberto Silva, explica ainda que os objetivos não se limitam ao suporte das condições mínimas de uma vida digna, mas do apoio emocional. “O trabalho que é desenvolvido no espaço é pautado também nas relações afetivas. Quando envolve alguma questão nesse sentido as mulheres são encaminhadas para a Casa da Mulher Brasileira, onde contam com um atendimento mais específico”.

A Casa da Mulher Brasileira, citada por ele, constitui um centro especializado no cuidado de vítimas de violência doméstica e familiar, com 8 unidades espalhadas por todo o país. Trata-se de mais uma rede de apoio de extrema importância - não mais apenas para as mulheres cis.

Para Silva, apesar da importância da integridade física, é preciso “pensar políticas de saúde, esportes, lazer e cultura”. Este apontamento é de suma importância, já que a população trans, sobretudo feminina, é constantemente marginalizada.

Basta que olhemos para mais alguns dados da Antra dos últimos anos: 82% das pessoas trans abandonam o Ensino Médio entre os 14 e os 18 anos.

Por isso, a instituição precisou entender que as vivências diárias das mulheres que atendem estão repletas de obstáculos. “Um dos maiores desafios é lidar com as vulnerabilidades, a coleção de ‘nãos’ que muitas mulheres recebem no seu dia a dia. Infelizmente, muitas mulheres ainda são muito marginalizadas pois em muitos momentos possuem somente a prostituição como meio de sobrevivência”, esclarece.

Além das rodas de conversa, o projeto já contou com o apoio de cursos ministrados pelo SENAI, atuando na capacitação profissional e reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho.

As festividades também são constantes: festas juninas, ceias de Natal, festivais gastronômicos e até mesmo a presença de DJ 's chegam para ajudar na socialização e promoção de momentos de alegria no dia a dia da instituição.

Na pele

A jovem Luara de Amorim, de 21 anos, afirmajá ter sido vítima de violência psicológica e verbal em locais públicos, além de ter presenciado isso com outras pessoas.

Segundo ela, apesar da grande incidência de crimes violentos, os ataques verbais ocorrem praticamente na mesma frequência. Com medo, sabe que nem sempre pode estar sozinha. “Conto majoritariamente com amigos e familiares para auxílio, mas procuro sempre estar enturmada em redes maiores para apoiar e ser apoiada quando necessário”, relata.

Quando questionada sobre a importância da extensão da Lei Maria da Penha para sua comunidade, aponta que o sistema ainda é muito pouco eficiente:

"A lei em questão já possuía diversas falhas em sua composição e na sua execução, mesmo quando ainda abrangia apenas mulheres cis gênero. Dentre essas falhas, pode-se relatar a falta de um acompanhamento adequado das medidas protetivas, a ineficaz comunicação entre os órgãos responsáveis durante sua execução, as limitações das medidas protetivas e a falta de apoio à vítima. À vista disso, é certeiro que para mulheres trans e travestis não seja diferente (...)”, afirma.

Por isso, Luara Amorim relaciona os crimes, ataques e mortes de mulheres trans e travestis principalmente a esta dura realidade, impotente e misógina. Segundo ela, uma vida melhor para esta população atravessa a mesma necessidade de tantos outros grupos e minorias: a efetivação do respeito aos direitos humanos.

“Portanto, diante do atual cenário brasileiro, a ineficácia das leis e julgamentos contra mulheres transgêneros e travestis está enraizada em questões sistêmicas de discriminação, transfobia e da falta de sensibilidade por parte do sistema legislativo. Enquanto houver a cultura de seletividade na aplicação dos direitos humanos e na diversidade de gênero, será necessário muito mais esforço e ações para alcançar de fato uma mudança positiva”, explica.

Até que isso aconteça, Luara Amorim seguirá, em suas palavras, se sentindo “desprotegida”.