Campanhas, criação de ongs, manifestações... A luta das mulheres por uma sociedade mais igualitária não é novidade para ninguém e já vem atravessando séculos. É fato que o cenário não é o mesmo de tempos atrás; as mulheres já conseguiram conquistar diversos direitos, como ingressar no mercado de trabalho e ter sua própria independência, mas isso não significa que dentro desse âmbito não sofram com os preconceitos e dificuldades de viverem em uma sociedade enraizada em conceitos patriarcais e machistas.

Dados do Ministério do Trabalho mostram que a participação feminina no mercado de trabalho formal atingiu o patamar de 44% em todo o território nacional em 2018; mesmo assim, apenas 3 em cada 100 CEOs no país são mulheres. Dados como esse comprovam que, mesmo depois de muitos anos de luta para que se tornasse um ambiente mais justo e igualitário em termos de oportunidade e valorização do trabalho, o mercado continua sendo um meio muito machista e sexista. Dentro desse cenário, algumas áreas estão mais avançadas e outras menos, no que diz respeito aos tópicos apresentados, e uma das que estão menos avançadas é a automotiva, aquela que envolve tudo aquilo relacionado a automóveis e afins. Piadas que envolvem a questão de gênero ainda são muito recorrentes e a ideia de que "mulher não entende de carro" também.

A indústria automotiva conta com 83% dos cargos em empresas de cadeia produtiva ocupados por homens, informam dados da pesquisa Presença Feminina no Setor Automotivo, realizada pela Automotive Business em parceria com a MHD Consultoria no segundo semestre de 2017. Um fato que, além de problemático simplesmente pela presença do preconceito relacionado ao gênero, é prejudicial para as próprias empresas, porque como é óbvio, as mulheres fazem parte do mercado consumidor, e por isso é imprescindível que essas empresas estejam alinhadas às expectativas e filosofias desse público, e ninguém melhor do que uma mulher para saber o que outra mulher espera de um produto. Em casos como esse, a representatividade ajuda a superar não somente barreiras sociais, mas também comerciais, gerando maior rentabilidade.

Infelizmente e obviamente, o jornalismo automotivo, assim como o segmento em que se apoia para produzir seus conteúdos, também ainda é um meio muito opressor, mas com muito esforço e uma qualidade de trabalho impecável para provar o que não precisaria ser provado, alguns nomes vêm ajudando a transformar essa realidade, mostrando para o público que mulher entende sim de carro, que elas devem estar inseridas nesse cenário e que o conteúdo produzido por elas faz frente a qualquer outro produzido por qualquer um.

Um desses nomes é Michelle de Jesus. Com experiência de 15 anos na oficina mecânica do pai, ela também foi piloto automobilístico por mais de 10, apresentadora do programa Oficina Motor, veiculado no canal +Globosat e colunista de revistas especializadas em automóveis. Hoje, apresentadora do seu próprio canal de Youtube (que já conta com mais de 120 mil inscritos) e Head de Marketing de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ela ainda consegue ajustar sua rotina à um MBA executivo no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa). Multifacetada como se vê, Michelle conta que, ao longo de sua carreira, sempre viveu e conviveu com vários homens e, por isso, enfrentou muitas dificuldades simplesmente pelo fato de ser mulher, mas nunca deu importância à elas. “Meu conselho é para que as mulheres não fiquem dando voz à essas pessoas, que elas simplesmente façam e sejam melhores que elas, porque é inevitável o talento, a capacidade, quando você tem e mostra seu talento e capacidade, é inevitável que você consiga seu espaço”.

Um verdadeiro caso de sucesso, Michelle, que já havia feito seu primeiro milhão antes dos 30 e viajado o mundo inteiro pilotando, testando e avaliando os carros mais legais do mundo, conta que a necessidade de empreender e aproveitar as oportunidades que lhe apareciam foram as principais “motivações” para ela alcançar o patamar onde está hoje. “Às vezes a gente fica buscando algo com o qual nos identificamos, mas na verdade o que temos de fazer é abraçar as oportunidades que aparecem e fazer delas as melhores oportunidades do mundo. Eu fiz isso lá atrás”. Sem formação de Jornalismo, ela conta também que a experiência em frente às câmeras foi fundamental para torná-la uma comunicadora. “Eu não era jornalista, não era apresentadora; fiz alguns cursos e treinamentos então acabei me especializando, virando uma apresentadora, influencer, garota propaganda (...) fiz vários comerciais, trabalhei pra várias marcas, várias montadoras, enfim, as coisas foram acontecendo meio que de forma natural, pelo fluxo e pela persistência de querer dar certo. Tanto faz a área, o que importa é fazer dar certo”, afirma.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de estudantes de Jornalismo fazerem algo para tornar o cenário automotivo mais “justo”, Michelle é certeira: “eu acho que justiça é você batalhar pela mínima oportunidade que se tem, ela pode ser pequena, boba ou até sutil, às vezes passa desapercebida por algumas pessoas, mas aí você pega essa oportunidade que ninguém deu valor e faz aquilo que ela propõe de maneira muito bem feita, assim você vai conseguir ter voz, alcançar o maior número de pessoas possíveis, não se esquecendo sempre de fazer isso de uma forma justa e honesta com a informação. Acho que pra qualquer profissional, jornalista ou não jornalista, a questão de justiça é essa, é pegar algo mínimo, nem que seja dentro do seu bairro, e transformá-lo em algo verdadeiro, transparente e de grande valor para a comunidade”, finaliza.

Além de Michelle, Giu Brandão, apresentadora do canal MundoSobreRodas, no YouTube, e Silvia Garcia, apresentadora do canal da Webmotors, que se encontra também no YouTube e representa uma gigante no meio de compra e venda de automóveis e motocicletas, também produzem um conteúdo de altíssima qualidade. É claro que muitas outras também o fazem, mas nesse texto seria impossível citar todas, elas são muitas e cada vez mais, o que é ótimo; mas para quem gosta ou precisa de dicas sobre o assunto, o conteúdo dessas mulheres é um prato cheio, e consumi-lo é um favor a si mesmo.

Há quase dois anos, quando começou a trabalhar com aplicativos de entrega, o carioca Paulo Ribeiro, 22, não encontrava nenhum empregador disposto a contratá-lo. Foi com a popularidade dos serviços de delivery, que o jovem encontrou uma oportunidade para manter a renda da família estável.

Porém, com o início da pandemia de Covid-19, Paulo e outros entregadores tiveram que aumentar a jornada de trabalho para ganhar cada vez menos. “Eu saio para rua porque infelizmente não tem jeito”, conta Paulo. E acrescenta: "tá mais puxado, eu tô tendo que trabalhar o dobro para conseguir dinheiro”.

Desde o início de abril, os entregadores de aplicativos têm reivindicado melhorias nas condições de trabalho do setor. Aumento no pagamento, prestação de auxílio-acidente e doença, locais que ofereçam banheiros e espaço de descanso, uma legislação que regularize as relações empregatícias com as plataformas de entrega, auxílio pandemia, para custear equipamentos de proteção e licença médica, fim dos bloqueios e desligamentos indevidos (que podem ocorrer quando o entregador se nega a fazer uma entrega ou até se foi identificado que ele participou de alguma paralisação da categoria) e mudança no sistema de pontuação dos aplicativos.

O serviço terceirizado realizado com a tecnologia - como os aplicativos Rappi, iFood, UberEats, LivUp, James - se tornou um dos trabalhos essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Isso serviu para realçar a precariedade que os trabalhadores desse setor enfrentam. “A mudança só é que está saindo um pouco mais de pedidos, mas também estamos correndo bem mais risco do que antes”, afirma Paulo.

Durante a quarentena, os pedidos de delivery, uso de motoristas por aplicativos e outras atividades que podem ser feitas através da tela de um smartphone, aumentaram. O fato das pessoas terem que ficar em isolamento social, algumas tendo a oportunidade de trabalhar em casa, fez com que esse mercado crescesse ainda mais no ano de 2020.

Segundo os dados da Pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19, realizada pela Fundação Instituto de Administração (FIA), 41% dos funcionários das empresas foram colocados em regime de home office, praticamente todos os que poderiam trabalhar à distância, que representavam 46% do total dos empregados. No setor de comércio e serviços, 57,5% dos empregados adotaram o home office, enquanto nas pequenas empresas o percentual ficou em 52%. Os dados foram coletados em abril, em 139 pequenas, médias e grandes empresas que atuam em todo o Brasil.

Segundo o levantamento feito pela Corebiz, empresa de inteligência para marcas do varejo, as vendas online cresceram 330% no começo do ano só no setor alimentício. O diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, afirma que com aumento da procura, o comércio enxergou as entregas como uma forma de continuar funcionando. "Os mais diferentes serviços, inclusive de diferentes atividades econômicas, fazem hoje a sua atividade por meio da entrega desses produtos."

Ainda assim, o cenário desses profissionais não mudou. Os entregadores continuam trabalhando sem nenhuma garantia de auxílio de renda em caso de acidentes, sem descanso semanal remunerado e férias, e muito menos Fundo de Garantia (FGTS) ou 13˚salário.

As empresas afirmam que os associados são autônomos e que trabalham de acordo com a sua disposição e necessidade, de forma que a plataforma funciona apenas como intermédio para auxiliar a comunicação entre as partes. A ideia de parceria e não de trabalho é um dos motivos que faz os trabalhadores se enxergarem como microempreendedores em cargos terceirizados.

Então, utilizam seus próprios transportes para trabalhar. Um carro particular ou alugado, se for motorista de aplicativo. Bicicleta ou motocicleta para o serviço de entrega. Um levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostra que um ciclista que trabalha mais de 12 horas por dia ganha mensalmente, em média, R$995,30.

Segundo apuração feita pela reportagem, dos 12 entrevistados, cerca de 33% dos entregadores trabalham até 12 horas e 25% chegam a trabalhar mais do que isso.

A entregadora Luciana Kasai, 21, usa a bicicleta como transporte de trabalho. “Eu pedalo uns 50 quilômetros por dia. Mas trabalho pouco comparado a outras pessoas”, comenta. Ela também é porta-voz do Movimento dos Entregadores Antifascistas e relata os problemas do meio de trabalho. “Tenho minha bike própria. Já as bicicletas para alugar, [de empresas como Itaú Bike] estão limitando o acesso, porque não pode ficar o dia inteiro”, disse Luciana. E, ainda relata: “Uma amiga minha tava fazendo esse trampo e em um dia ela gastou R$30 para alugar uma bike e teve que trabalhar o dobro de tempo para conseguir algum dinheiro.”

Mobilização dos entregadores

Com tantas demandas e sem a resposta dos aplicativos, os entregadores já organizaram pelo menos três greves, chamadas de “#BrequeDosApps”. A paralisação ocorreu em diversas capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As mobilizações têm como intenção mais do que chamar atenção das empresas, mas também da população e do Governo Federal.

A manifestação é organizada pelas redes sociais, nos grupos de trabalhadores de entrega. É nas plataformas de comunicação que tudo começa: o início da mobilização, agendamento para o dia da greve e divulgação entre parceiros e população. Para apoiar o movimento, cartilhas circulam pelas redes ensinando como a população pode ajudar na mobilização.

Ao longo do dia escolhido para o protesto, os trabalhadores pedem para que os usuários não realizem pedidos e que as pessoas cozinhem em casa, ou então, façam postagem comparando os valores entre o que os usuários pagam de taxa de entrega e o que os entregadores recebem. “Se as pessoas começaram a tomar consciência de que entregador é gente, foi devido às greves”, aponta Luciana Kasai.

Apesar das manifestações serem um movimento dos trabalhadores sem o apoio de nenhuma organização, foi nesse espaço que nasceu o grupo Entregadores Antifascistas. Para a porta-voz, Luciana, é importante aliar a luta pelos direitos dos entregadores à luta contra o fascismo.

“Há um genocídio que não é direto. Você obrigar as pessoas a sair nessa pandemia sem o mínimo [de equipamentos de proteção] é uma forma de genocídio também. Por isso, é necessário se posicionar contra uma política fascista”, declara a porta-voz do movimento.

A entregadora aponta dificuldades em se manifestar, como o bloqueio sem justificativa dos aplicativos e as discordâncias dentro da própria classe. Dentre esses pontos de conflito está o discurso de liberdade do trabalhador, uma falsa sensação de empreendedorismo alimentada pelo neoliberalismo. Essa é uma ideologia política-econômica que também é social. Segundo a análise da doutora em economia política e professora da PUC-SP, Camila Kimie Ugino, o trabalhador torna-se o próprio capital.

Ela afirma que o movimento de trabalhos cada vez mais informais, com uma mão de obra cada vez mais precária, por intermédio de uma plataforma online, foi apelidado de “uberização”.

É essa lógica que os aplicativos usam ao chamar o entregador de “parceiro” e colocar como vantagem que nesse tipo de trabalho a pessoa pode ser seu próprio chefe, fazer seu próprio horário e ter um rápido retorno financeiro. Porém, são inúmeros os relatos de entregadores que foram bloqueados dos aplicativos após sofrerem algum acidente na rota e não conseguirem concluir uma entrega. Além disso, tiveram que arcar com custos médicos e reparos do veículo utilizado.

Questão de gênero

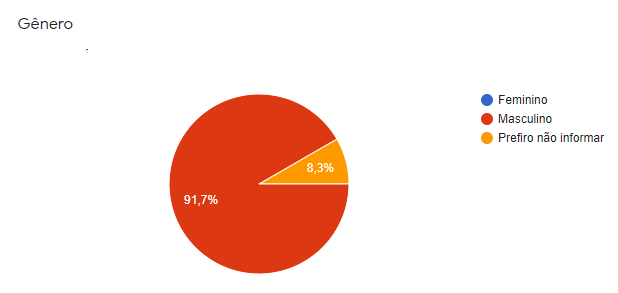

A profissão de entregador é a que apresenta um maior número de homens. No levantamento feito pela reportagem, 91,7% dos que responderam eram homens. Já o iFood informa que apenas 1,8% dos parceiros são mulheres.

Luciana Kasai aponta as dificuldades das discrepâncias de gênero na categoria, pois, apesar de estarem em uma luta incomum, há questões que não abrangem os homens, “dá uma solidão, não tem com quem compartilhar”, comenta Kasai.

Entre elas, a entrevistada aponta a falta de banheiro como um dos principais problemas que as mulheres enfrentam nesta profissão, principalmente quando estão menstruadas. “Mas vou falar o que? Falar pra quem?”, questiona.

A presença de mulheres nos aplicativos de entrega, como “parceiras”, sofre boicote das empresas também. Em entrevista ao Portal Uol, a entregadora Luana Belmiro, 18, relata o recebimento de mensagens de serviços exclusivos para homens. “Querem dizer pessoas do sexo masculino mesmo. Tanto que os meus colegas homens recebem um aviso de que há pouca demanda naquele momento. Já eu, recebo isso [aviso de que é preciso homens].”

O assédio é outro problema que o público feminino enfrenta na profissão, principalmente de clientes ou durante o tráfego nas ruas. “Como mulher, você tem certa carapaça. Não é muito fora do normal, de qualquer outro lugar que a mulher quer ocupar. Não é específico da mulher entregadora, mas tem poucas mulheres fazendo [entregas]”, conclui Luciana.

A visão dos restaurantes

No início da pandemia, uma das medidas impostas pela quarentena foi que os restaurantes fechassem os salões onde a comida era servida. Uma das soluções encontradas para continuar o funcionamento dos estabelecimentos foi a adesão ao sistema de delivery próprio ou por cadastramento nos aplicativos.

Porém, uma pesquisa feita em junho pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, com empresários de São Paulo, mostrou que 73,5% aderiram às entregas. Desses, 86,2% usa aplicativos (principalmente iFood, Rappi e Uber Eats) e 80% está insatisfeito com o atendimento recebido. E as reclamações são diversas: taxas abusivas, deficiência no suporte online e problemas com os entregadores.

Jorge Rafael, 31, gerente de um restaurante em Santa Cecília, na zona central de São Paulo, conta que quando começou o isolamento social, pensou em adotar o serviço de entregas pelo aplicativo. Chegou até a entrar em contato com as plataformas, mas as taxas do serviço acabaram impossibilitando a adesão: “não tem como ficar pagando pra trabalhar”, comenta. Ele conta que para aderir às plataformas seria preciso aumentar o valor dos pratos, o que prejudicaria o restaurante, que visa um atendimento mais do bairro. A solução foi o boca a boca. Ir nas empresas ao redor, divulgar o trabalho, dar a possibilidade de fazer pedidos por WhatsApp, sem cobrar a entrega e com funcionários do próprio estabelecimento levando o pedido.

Jorge ainda ressalta que não gosta da forma que os entregadores são tratados pelos aplicativos e também da falta da criação de vínculo do empregador com o estabelecimento. Porém, como consumidor, reconhece ser difícil escapar disso, pela facilidade que o serviço online oferece.

Já Roni Mesquita, 46, conta que abriu seu pequeno restaurante, também na Santa Cecília, durante a pandemia, após ter perdido seu emprego numa loja de móveis. Ele optou por utilizar as plataformas de entrega, porém visando mais uma divulgação, não o retorno financeiro.

Imagem da capa: Reprodução Uol/Gilnei J. O. da Silva/Arquivo Pessoal

A mídia, frequentemente, joga holofotes nos casos criminais de grande comoção. Isso resulta em uma cobertura jornalística profunda e exagerada, o que gera uma exposição enorme em torno de todos os personagens envolvidos e afetados pelo crime cometido. Desde os culpados até as vitimas são afetados pela exposição midiática. Os efeitos que isso causa são sentidos em diversos âmbitos e a mídia tem a capacidade de moldar as consequências desses atos, desde a sentença até mesmo a ressocialização dos réus.

Sociedade do espetáculo

Constantemente, as tragédias criminais são transformadas em espetáculo midiático. A sociedade consome, com frequência, a exposição que a mídia faz em torno de crimes de repercussão nacional. No livro, a sociedade da exposição, de Guy Debord, o autor explica que a sociedade vive em um constante especulo e torna a vida um filme. O mesmo acontece quando alguns casos criminais são vendidos pela mídia como entretenimento. A mídia é considerada um quarto poder, segundo autor Auriney Uchôa de Brito: “A ideia de mídia como o "quarto poder" surgiu na Inglaterra no início do século XX, quando, na sede no parlamento inglês, criou-se uma galeria para receber os repórteres que acompanhariam as decisões dos representantes dos três poderes da época, o poder temporal, o poder espiritual e o poder dos comuns.”. Portanto, desde sua formação a mídia vem trazendo impactos muito fortes na sociedade, em geral. Além de servir como um poder paralelo à justiça, interferindo nos âmbitos, políticos, sociais e econômicos de uma nação também.

Além disso, podemos perceber que o ser humano tem o hábito de querer ver coisas chocantes. Por isso, os crimes mais brutais são os que mais dão audiência nos jornais. As pessoas tendem a querer ver e se chocar com os acontecimentos, por mais sangrentos que seja. A fascinação pelos fatos sangrentos, violentos, ante os quais sempre está unida uma justiça implacável, toma parte dessa literatura que [...] igual a seus consumidores, tende a valorizar os efeitos exagerados, a exacerbação sentimental e lacrimal em torno dos acontecimentos violentos. (BARATA, 2003 apud LEITE, 2017, p.3). O jornalismo, então, se apoia nesse desejo da sociedade para divulgar as narrativas, porém de forma sensacionalista, para alcançar mais visibilidade e envolvimento do público. Budó afirma também que Ele [o sensacionalismo] permite que se mantenha um elevado índice de interesse popular (o que é conveniente para o veículo, na época de competição por leitores e de maximalização publicitária), refletindo, na divulgação de crimes e grandes passionalismos, uma realidade violenta muito próxima de imprecisos sentimentos do leitor; oferece-lhe, em lugar da consciência, uma representação de consciência (...). Quanto aos problemas, eles se esvaziam no sentimentalismo ou se disfarçam na manipulação da simplificação e do inimigo único. (LAGE, 1979 apud BUDÓ, 2013, p. 251).

Mas esse sensacionalismo envolvido nas coberturas jornalistas tem suas consequências. A principal delas é o furor popular que elas causam, fazendo com as pessoas desejem justiça. A linguagem sensacionalista, caracterizada com ausência de qualquer moderação, busca chocar o público, causar impacto, exigindo seu envolvimento emocional. Quando a população se rebela contra algo ou alguém, essa indignação se estende ao júri popular e até mesmo aos juízes. Se comparamos as sentenças de casos, podemos perceber a interferência que a mídia causa nas decisões judicias.

Comparando casos

Por exemplo, analisando dois casos parecidos, o de Suzane Von Richthofen e Amarildo Martins Borges. No primeiro, a criminosa planejou e cometeu o homicídio de seus pais, juntamente com o namorado e o cunhado. Amarildo foi acusado e condenado por executar seu pai, com um tiro a queima roupa. Suzane foi condenada por dois crimes de homicídio e pelo crime de fraude processual, recebendo uma pena de 39 anos de reclusão e seis meses de detenção. Além disso, ela teve prisão preventiva decretada. Já no segundo caso, Amarildo foi condenado a seis anos de reclusão, podendo recorre em liberdade. Mesmo com crimes parecidos entre si, as sentenças foram extremamente desiguais. A maior diferença entre os dois, foi a superexposição que o caso Richthofen sofreu por parte da mídia. Suzane teve seu rosto, sua história e vida expostos em todos os noticiários, de forma sensacionalista, visando chocar a população. Já Amarildo sequer teve uma foto sua divulgada, o caso não passou em nenhum canal de televisão. Essa discrepância foi a principal causa da diferença entre as penas recebida por cada um. E esse padrão se repete constantemente no sistema judiciário brasileiro.

Entretanto, as consequências não ficam apenas na maneira como a sentença e o julgamento são conduzidos. Após uma superexposição midiática e a transformação da tragédia real em espetáculo, os acusados ficam impedidos de ter uma ressocialização. Com os rostos conhecidos no país todo, é impossível que réus em casos dessa magnitude possam voltar a conviver ou ter uma vida normal em sociedade. O que contraria o sistema penitenciário brasileiro, que visa a ressocialização dos condenados. Como não existe pena perpetua ou de morte no Brasil, as pessoas devem ter o direito a voltar a conviver em sociedade, após cumprirem sua pena. Mas a mídia tem o poder de permitir ou não que os condenados tenham direito à ressocialização. Aqueles que tiveram suas vidas expostas não terão esse direito. Já em casos que não se tornam espetáculos midiáticos, os réus podem ter a seus direitos de cidadão respeitados. Ou seja, a mídia dosa as penas em alguns casos.

Esse reflexo também é sentido pela família, tanto dos réus, quanto das vitimas, que veem os casos expostos em rede nacional. O sensacionalismo midiático não tem moderação e expõe a vida pessoal de todos envolvidos em uma tragédia. Sem pensar nas consequências que isso pode trazer, inclusive, para vitimas inocentes envolvidas nos casos.

Portanto, fica claro a influencia que a mídia exerce no sistema penal brasileiro. Mas, por mais que a população exija condenação dos culpados e tenha direito a revolta, a Justiça deve ter autonomia e competência para julgar sem a interferência midiática. A cobertura jornalística não deveria influenciar nas decisões judiciais ou como nos direitos civis do cidadão. Além de precisar ter a sensibilidade e senso para tratar de assuntos trágicos.

Crimes cometidos por homens X mulheres

Um estudo sobre homicídios feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e publicado em 2014 aponta que 95% dos assassinos no mundo são homens. Com 5% dos crimes de homicídio na conta, as mulheres que cometem esse crime, entretanto, sofrem com uma maior degradação de sua imagem por parte da mídia. Principalmente por conta das exposições sensacionalistas que a cobertura jornalística faz de casos comoventes ou chocantes. A mídia, frequentemente, é apontada por especialistas como o quarto poder em uma sociedade. O que faz sentido, se entendermos a magnitude e efeitos que a exposição midiática causa na vida das pessoas. O impacto é enorme tanto por quem assiste e, principalmente, por quem está sendo exposto.

A ideia da natureza feminina

Os crimes cometidos pelas mulheres já causam impacto, pois o crime é visto como um ambiente masculino. Como o corpo feminino é entendido como frágil e dócil na sociedade, atos bárbaros só poderiam ser cometidos por seres humanos do sexo masculino. Então, quando a mulher é criminosa especula-se que ela tenha desvios de conduta e seja um individuo que deva ser linchado da sociedade. O mesmo não acontece com os homens, que são os maiores autores de crimes no mundo. Desde que as penitenciárias femininas começaram a ser criadas, existe-se a ideia de que as mulheres criminosas são seres piores do que os homens, devendo ter algum problema. A saúde mental da mulher estava relacionada à sua natureza, em especial, a sexual, enquanto a do homem, aos seus atributos sociais de trabalhador e provedor (ENGEL, 1997). As teorias médicas predominantes afirmavam que a fisiologia sexual feminina era inerentemente problemática, facilmente propensa a patologias e capaz de provocar desvios de comportamento (Rohden 2001). Lombroso alegava que “a mulher seria duas vezes mais fraca que o homem e, por tanto, pelo menos duas vezes menos criminosa”. E continua: “a inferioridade delinquencial da mulher também decorria de certa falta de habilidade e de inaptidão”.

Uma das explicações, avança, é da área da psicossociologia e prende-se com o facto de Segundo a investigadora Raquel Matos "as mulheres serem mais conformadas com as normas: comportam-se mais de acordo com as regras, ponderam mais", o que está relacionado "com a forma como são educadas". Comenta em entrevista ao jornal português Diário de Notícias. Isto faz que não seja esperado que cometam crimes, sobretudo os mais violentos. "Estranha-se menos ser um homem a cometer um crime. Este é um fenómeno mais raro. Neste último caso mediático, se fosse um homem a matar a mãe, provavelmente não se faria esta reportagem", diz a investigadora.

Mas a especialista em psicologia forense, Adriana Eiko explica que “as vivências e as identificações do que diz respeito à gênero papéis sociais formas de manifestar certo formas de manifestação desejo afetivo-sexual tudo isso são também construções e depende da forma como esse sujeito está inserido no contexto em que ele vive né dizendo tudo isso porque primeiro a gente tem que pensar constituição de gênero sempre nessa forma relacional e também de uma construção histórica e social”. Por isso, a ideia de papeis são definidos por questões sociais.

Portanto, os problemas que as mulheres criminosas apresentam estariam, frequentemente, relacionados à sua vida sexual. Alguns autores acreditam que a mulher tem sua imagem mais degradada do que os homens, pois cometer um crime significaria uma traição do feminino, cuja "natureza" deve estar estreitamente ligada à domesticidade e maternidade. Já o homem, seria violento por natureza, não sendo um desvio natural das coisas que um ser masculino cometesse um ato ilícito. Como a mídia procura discursos sensacionalistas para criar envolvimento do público, quando os crimes brutais são cometidos ou planejado por mulheres, a cobertura se intensifica. Pois na cabeça das pessoas um corpo feminino do mundo do crime é ainda mais chocante. Contudo, a maneira com que as mulheres são expostas e retratadas, mesmo que em uma cobertura midiática sensacionalista, ainda é diferente dos homens.

Por isso, as mulheres criminosas são vistas frequentemente como deploráveis, péssimas mães e esposas, mesmo se essas características nada tiverem a ver com seus crimes. Isso é uma ideia que surge na sociedade médica e se torna um senso comum. Mas a mídia tem um forte papel de corroborar com essas ideias, até os dias atuais.

Mídia corrobora para o problema

Segundo Budó (2006, p. 8): “[...] mais do que divulgar acontecimentos, o jornalismo possui um papel de definir quais são os fatos que repercutirão na mídia, e quais não serão conhecidos. Além desse quadro de abordagem da realidade, ainda o jornalista define qual o ângulo será privilegiado na notícia, mesmo que isto ocorra inconscientemente. Quando se trata de notícias sobre crimes, o senso comum jornalístico é preponderante ao definir a forma de abordagem do fato.”. A mídia, muitas vezes descrita como quarto poder, tem a capacidade de corroborar ou não a manutenção de estereótipos. Quando falamos de mulheres criminosas, dificilmente a mídia não contribui para a exploração de suas imagens. Segundo os autores Bird e Dardene, as notícias são como mitos. Pois não apresentam os fatos da maneira real em que eles aconteceram, mas segundo seus significados. Ou seja, o jornalismo cria espetáculos em torno de histórias reais, contribuindo para o que Guy Debord chama de Sociedade do Espetáculo. Na qual os seres humanos estão frequentemente buscando fazer de tudo um show.

A autora Jewkes identificou oito formas narrativas padrão (standard narratives) das quais o jornalismo lança mão ao falar de mulheres criminosas: 1) sexualidade e desvio sexual (sexuality and sexual deviance); 2) atração física (physical attractiveness); 3) condição matrimonial, como más esposas (bad wives); 4) maternidade, como más mães (bad mothers); 5) monstros mitológicos (mythical monsters); 6) “vacas loucas” (mad cows); 7) manipuladoras do mal (evil manipulators); e 8) não agentes (non-agents). Nos jornais brasileiros é possível identificar a maioria desses exemplos quando as reportagens tratam sobre mulheres criminosas.

Exemplo famoso na mídia?

Os maiores exemplos no Brasil são de casos que causaram alvoroço na mídia. Por exemplo, no caso de Elize Matsunaga, que matou e esquartejou seu marido, Marcos, a mídia jogou um foco sobre seu passado. As matérias não se limitaram a cobrir o caso, mas encheram o leitor ou telespectador de informações irrelevantes sobre as características físicas da mulher e sobre seu passado. Como se isso fosse de interesse público. Várias reportagens frisaram o fato de sua filha estar dormindo enquanto ela matou o marido – o que reforça a ideia de a condenada ser uma péssima mãe. Mas o mesmo não é visto com homens que matam suas companheiras, inclusive as mães de filhos também.

“O romance de um rico executivo que se casa com uma bela garota de programa começa como uma história de cinema e termina em tragédia.” diz trecho da reportagem na revista Veja. “As fotos bem produzidas da mulher loira, de traços delicados, corpo sinuoso e codinome Kelly chamaram a atenção do jovem executivo de ascendência japonesa.” Trecho de outra reportagem da revista Veja. Esses trechos apontam seu passado e ainda exploram as características físicas da mulher, o que não interessa para a cobertura do caso. Além disso, a matéria aborda de forma sexualizada seus aspectos físicos. Uma coluna na Folha de S.Paulo fez um alerta aos homens sobre o perigo de se casar com uma garota de programa. No texto, intitulado de "Uma Linda Mulher", que faz alusão ao filme de Julia Roberts e Richard Gere, o autor fala sobre como é preciso que os homens tomem cuidado com as mulheres que escolhem. O que ofende uma classe e diversas mulheres, fazendo com que as pessoas acreditem que Elise cometeu um crime apenas por já ter sido garota de programa. Além do mais, na maioria dos casos, as maiores vítimas de violência doméstica são as mulheres e não os homens.

Suzane Von Richthofen

Outro exemplo que podemos retratar é o caso de Suzane. Quando a jovem foi acusada e, posteriormente, condenada pela morte dos pais, a mídia fez do caso um espetáculo com a menina no centro. Contudo, novamente, a cobertura jornalística não focou no acontecido, em si, mas na figura de Suzane. Por ser uma menina rica e padrão, o caso chocou o país, como uma estudante que tem tudo poderia cometer tal atrocidade? Além disso, as características físicas da menina eram levadas em consideração nas matérias produzidas. Fotos de Suzane de biquíni foram divulgadas, além dos comentários sobre seu corpo, antes e depois da cadeia.

A capa da revista Época também foi sensacionalista, com a manchete "Matou os pais e depois foi pro motel", apontando uma perversidade e desvio sexual da acusada.

Outra polêmica que a mídia criou foi em torno do relacionamento de Suzane com outra mulher dentro da prisão. A então namorada da jovem era ex de Elize Matsunaga, por isso, as matérias noticiaram como uma coluna de fofoca. Um exemplo foi a capa da revista Meia Hora, que além de machista pode ser considerada homofóbica, por usar termos pejorativos.

Por isso, com base nas teorias de criminalistas e analisando as reportagens sobre mulheres criminosas, é possível perceber a lógica patriarcal em torno do sistema criminal. Um problema que atinge o Brasil, mas também o resto mundo. O ambiente do crime ainda é ligado ao masculino e as mulheres que entram neste meio são também vitimas de um machismo, por parte do sistema criminal e, principalmente, por parte da mídia, que as expõe de maneira irrelevante para a cobertura jornalística.

A vida em casa entre as paredes, portas e janelas parecia ser o que a gente sempre quis. A queixa da falta de tempo no dia a dia, que não permitia usufruir do lar, agora não faz mais sentido. Dizem que a vitamina D é essencial nesse momento de isolamento, por isso vou até minha janela da sala toda manhã, entre o intervalo de uma aula e outra. É engraçado a intensidade que sinto o sol tocando minha pele agora. Antes eu andava na rua apenas focando nos milhares de pontinhos da minha agenda que eu precisava cumprir, mas agora alguma coisa parece diferente. O sol está mais quente ou sou eu que estou mais fria precisando dele?

Minha quarentena estava indo bem, na medida do possível. Vivendo dos meus privilégios entre as diversas paredes brancas da minha casa. Dormindo, acordando e fazendo alguns exercícios físicos que nem na vida comum eu faria. Os números na televisão só crescendo, a necessidade de humanizar a principal prova de que nossa vida é finita, a morte.

Foram 86 anos vivendo nesse planeta. Meu avô não foi mais um número da Covid-19, mas foi mais uma pessoa que nos deixou provando que a vida acaba para todo mundo. Foi a partir desse momento que o significado de vida e morte se ressignificou pra mim, então o aperto no peito passou a fazer parte da minha rotina da quarentena.

E tinha que ser agora vovô? Eu fico me perguntando isso repetidamente e a resposta é sempre a mesma, em qualquer momento que fosse seria uma perda imensurável. A pandemia limitou nossos encontros e nisso se foram quase dois meses sem se ver, agora nunca mais. Os últimos encontros e conversas foram por vídeo. Se adaptar a esse novo mundo tecnológico para conseguir demonstrar o afeto que tanto faz falta nesses tempos de distanciamento social.

Confesso que quando comecei a escrever esse texto eu não fazia nem ideia do que estava por vir nessa quarentena, parecia que tudo já estava ruim demais para piorar. E como tudo nessa vida consegue nos surpreender, dessa vez foi o coração do meu avô que não aguentou. Agora eu fico aqui escrevendo e errando o tempo verbal das palavras, é difícil colocar no passado aquilo que ele costumava fazer todo dia. O estranho é que agora a dor que está no meu coração também é tão forte que, parece que nunca mais vou conseguir ficar feliz novamente.

Desde o início do isolamento social meus dias já estavam devagar, mas agora está quase impossível ficar olhando pro relógio. Aqueles ponteiros estão girando de maneira tão lenta, parece que meu sofrimento se prolonga a cada minuto que passa. Que injusto é esse tempo, por que não passou mais devagar enquanto meu avô ainda estava aqui com a gente? Que injusto é esse tempo.

Dentro da minha própria casa estou me sentindo numa montanha-russa. É aquele sentimento de frio na barriga quando está subindo e perda de todo controle emocional quando está descendo. Meus dias agora são assim, algo tão inexplicável que ninguém deveria nunca precisar entender, e muito menos sentir. Cabe a eu mesma dar quantas voltas forem necessárias nessa montanha-russa para tentar não me sentir mais tão insegura em um mundo sem meu avô.

Não é pouco, são 21 anos sendo a neta mais velha. Aquela que foi a primeira em tudo. Na mesma intensidade que eu ia aprendendo o significado da palavra vovô, ele também ia aprendendo o significado da palavra neta. Um aprendendo e errando com o outro, assim se constrói aquilo que chamamos de amor. A cada pão de queijo que ele ia buscar na padaria quando eu pedia, em cada massagem que ele fazia nas minhas costas e falava que tinha dó de parar, porque eu gostava muito. Tudo isso se resume em amor, e são essas lembranças que quero comigo para sempre.

Engraçado que lembrar desses momentos também é muito dolorido. Quanto mais memórias chegam, mais as lágrimas descem. Eu já nem sei mais quando estou chorando ou sorrindo, já nem sinto mais meu olho embaçado. O único sinal que tenho é quando meus olhos começam arder, como se quisessem dizer “hei, chorar não vai mudar nada”.

Essa minha realidade de quarentena é parecida com a de muitas pessoas que estão perdendo familiares nessa pandemia. Mesmo que meu avô tenha sido morte natural, o sentimento de nunca mais poder ver alguém é horrível demais para ser vivido. Esse aperto no peito parece que vai sufocar, ainda mais estando entre as paredes de casa, sem poder ir lá fora se distrair. Essa prisão da quarentena estava mais fácil quando eu tinha que lidar só com ela, mas quando a dor chegou para acompanhar, ficou quase impossível.

Ver minha família sofrendo me quebra em pedacinhos que vão demorar algum tempo para se refazerem. O medo de esquecer os mínimos detalhes vividos com ele me atormenta. A impotência de não poder lutar contra a ordem natural da biologia humana me enraivece. E assim vou seguindo cada dia que resta desse isolamento social, que agora me afeta em outra dimensão, me priva de abraços atenciosos que valeriam muito nesse momento de vulnerabilidade.

Não saber o que esperar me deixa ansiosa. Será que vai demorar muito para eu receber um abraço de um amigo? E até quando vou ficar com esse sentimento estranho dentro de mim? Um texto com tantas perguntas que ninguém pode me responder, somente vou saber enquanto viver. Minha avó me disse para parar de chorar porque “é tipo passarinho quando molha a asa, ele não consegue voar em paz”, então decidi seguir o conselho dela e deixar meu avô voar em paz. Com a gente fica só a saudade, essa só vai aumentar.

Imagem da capa: Adriane Garotti

Gostaria de vir aqui e escrever que durante esta pandemia tenho visto ônibus desocupados, ruas vazias e supermercados onde as pessoas mantém a maior distância possível. Gostaria de contar que estão todos muito engajados a fazer o necessário para evitar contato social e desacelerar a contaminação. Gostaria de poder falar que temos um presidente consciente da situação, que não está poupando esforços para proteger a população.

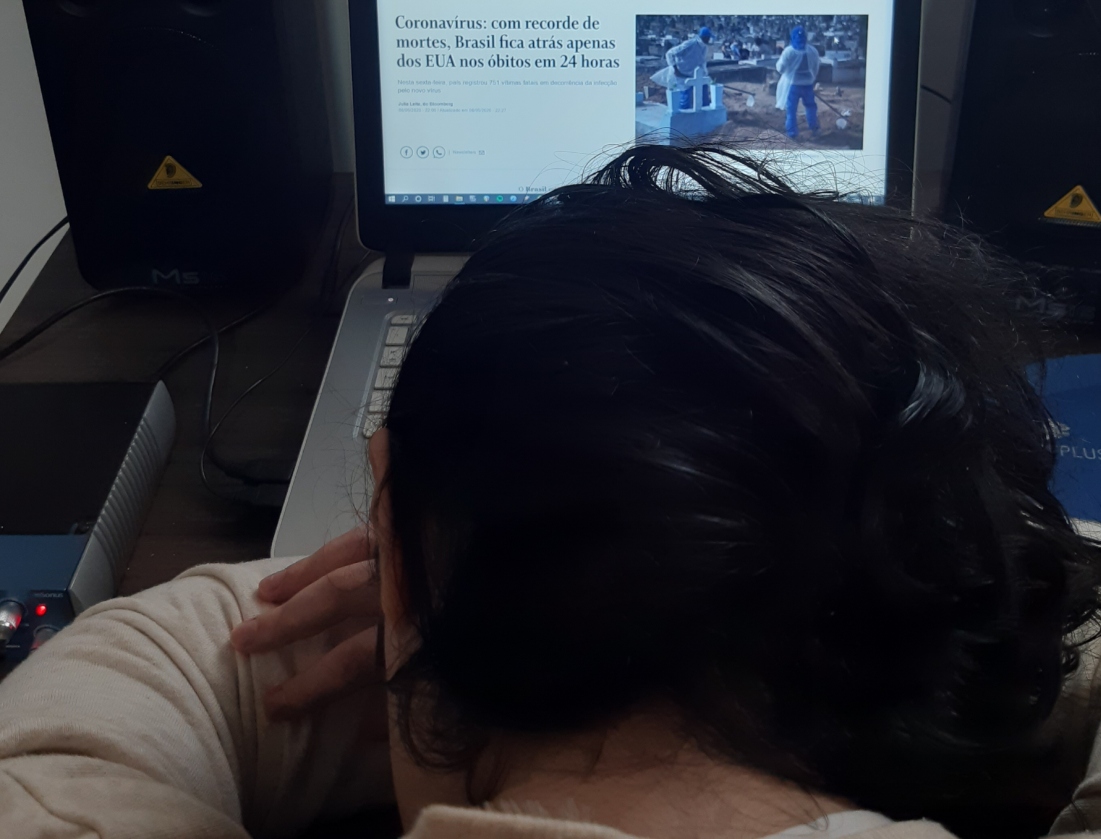

Queria muito poder falar de tudo isso. Mas eu sou jornalista, não uma escritora de ficção. Por isso tenho que vir aqui contar que as ruas estão cheias e os ônibus estão lotados. Contar que ontem vi um grupo, sentado na frente do supermercado, em uma roda, dividindo cerveja; sem máscaras, sem proteção, sem cuidado, sem responsabilidade social, sem nada. Tenho que contar que a cada absurdo que o presidente da república diz e faz me deixa estarrecida. Tenho que contar que a cada dia que vejo a atualização dos novos casos da doença, dos novos óbitos, eu choro.

Ser jornalista em tempos de pandemia é continuar fazendo todos os esforços necessários para que a informação não deixe de circular, apesar de todos os pesares. Alguns dizem que só servimos para empilhar os corpos e colocá-los na frente das câmeras. Às vezes sim. Agora, infelizmente, é uma dessas vezes. Mas não é só mostrar por mostrar. É mostrar buscando que o mínimo de consciência brote na cabeça dos mais descrentes. Nós sabemos que pessoas morrem todos os dias. Mas não assim. E temos que mostrar para que isso fique claro.

Jornalismo é um serviço essencial e informação correta e apurada é vital para ajudar no combate ao novo coronavírus. Para falar e provar por A+B como isso é sério e perigoso, como podemos nos cuidar, mostrar que essas mensagens que mandaram no WhatsApp sobre terem encontrado uma cura ou sobre caixões e hospitais vazios não são verdade. Esclarecer que mesmo alguém sendo presidente, esse alguém não é dono da verdade. Ninguém é. Nós também não somos. Mas nós temos números, imagens e especialistas ao nosso lado. E você que questiona, tem o que? Não tem provas, mas tem convicção? Talvez seja a hora de revê-la.

Parece que além disso tudo, esquecem que não somos só jornalistas, somos pessoas. Esquecem que não é confortável nos expormos e voltar para casa com medo de contaminar quem mora conosco. Nos tratam mal, nos hostilizam, nos agridem. Não fazem ideia de como é o mundo sem o nosso trabalho. E realmente espero que não precisem passar por isso para valorizá-lo.

Eu sei que a imprensa não é perfeita, os jornalistas não são perfeitos. Erramos muito e vamos continuar errando. Mas os verdadeiros profissionais lutam diariamente para um bom trabalho, com informações corretas.

Mas penso também que talvez a culpa não seja só daqueles que nos maltratam. Talvez a culpa seja de não terem sido educados para compreender o jornalismo e saber consumi-lo. De não terem sido ensinados que imparcialidade não existe. E, o mais importante, que opinião e fato são coisas completamente diferentes.

Quando chego em casa, tiro minha roupa ainda na porta, coloco-a num saco e ponho pra lavar. Junto com as roupas, me desnudo também da minha função. Não assisto jornal, evito as notícias. Tento usar esse espaço pra fingir que o mundo está normal. E, infelizmente, olhar pela janela faz parecer que está mesmo. Acho que se não houvesse uma medida estadual tornando o uso de máscaras obrigatório, ia parecer só mais um dia qualquer, com pessoas indo e vindo, pra lá e pra cá.

Pego o celular e faço uma chamada de vídeo com meus pais. “Você tá bem? Tá sentindo algo? Tem álcool em gel aí? Os ônibus estão muito cheios?”. Estão sempre preocupados. Acho que são esses momentos que eles torcem o nariz para a minha escolha profissional. Quando veem que não é aquele glamour que a bancada do jornal das 20h00 faz parecer que é.

O Brasil é o 6º país mais perigoso para jornalistas, segundo a Unesco. E mesmo assim, eu não me arrependo, nem se quer por 1 segundo, da profissão que escolhi.

No livro “Profissão Repórter: 10 anos”, a jornalista Gabriela Lian conta que o que a fez enfrentar a jornada que os fiéis percorrem no Círio de Nazaré, para mostrar de perto como era a experiência, foi a fé no jornalismo. É nisso que eu me agarro todos os dias: na fé de que o jornalismo pode mudar o mundo, as pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor.